「國土計畫」是一個希望讓全國土地「先想好再使用」的制度,如果你關心國家發展、土地開發,一定會直接或間接的遇到「國土計畫」。

以下將會為你說明,國土計畫作為新制度,改變了哪些土地使用邏輯;會對土地的使用造成什麼影響;實際上又是怎麼執行。

上次我們跟著狗兔雞花一家人搬新家的故事,讓大家了解「國土計畫」就像搬家搬進二手屋,要在既有的情況下做調整,哪些空間可以作為廚房、廁所、房間,會受到水管、插座、瓦斯在哪裡影響,就像現實土地的使用。

而使用空間的人,也會有不同的需求,這些需求也會跟著時間有所轉變,國土計畫的核心概念就是這麼簡單。

土地什麼時候開始被管理?

土地什麼時候開始被管理?

在有土地管理法規之前,土地就已經被使用,因為沒有預先計畫導致各地發展分散,不同使用混在一起。

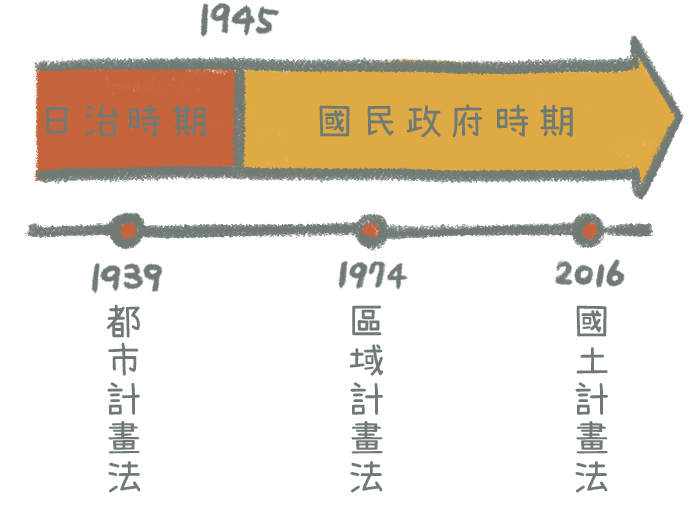

都市地區在日治時期開始有「都市計畫」,而其餘國土直到 1974 年才有「區域計畫」,當時期待透過管理規劃,翻轉很多地方發展各自零星分散、農地大量破碎、流失的情況。

但實際執行時卻只是照著當時現況記錄下來,沒有「先規劃再管理」,原本想改善的問題,因此難以改善。

國土計畫比較好?國土計畫改變了什麼

國土計畫比較好?國土計畫改變了什麼

對的事情放在對的地方

適合的土地做適合的事情

每一塊土地因為先天地理條件或區位條件,都會有相對適合與不適合的使用方式,像是無污染、農水路配置完善的地方適合農業發展,農業發展也只能在農地上,工業發展適合發生在具有生產與交通區位的地方。一但錯置,可能讓土地價值無法發揮、甚至造成污染或公安等危險。

有風險的地方避免開發

台灣是一個容易發生天災的地方,不論是風災還是地震,我們的國土上都有許多容易造成災害的土地,這些土地在國土計畫的脈絡下能識別出來避免開發,或對可能的災害風險做好預警及準備,就能減少天災造成的損失。

大家都可以參與的規劃方式

持續建立共識

有別於過去區域計畫的擬定,完全沒有民眾參與的程序,研擬國土計畫規範有邀集學者、專家、民間團體等舉辦座談會或以其他適當方法廣詢意見,作為擬訂計畫參考,以及審議前、核定後的公開展覽及公聽會。

規劃的權力下放

過去的建設規劃,常常是離地方遙遠的中央政府直接決定就進行,像是十大建設,這樣的規劃方式很有可能不顧地方脈絡與需求。而國土計畫的設計,讓地方政府作為主要的規劃者,讓規劃能更貼近地方的需求。

聚餐都會訂位,旅遊會排行程,國家發展更要有計劃

聚餐都會訂位,旅遊會排行程,國家發展更要有計劃

資源有限,所以先想好再做就很重要,國土計畫重要的其中兩個重點就是「先想好再執行」以及「提供討論大平台」。

以旅遊聚餐為例,不同人可能有不同形成偏好,但旅費與時間有限,所以要一起討論出行程,先買票訂位,才不會遇到餐廳沒開餓肚子、臨時花錢買可以先準備的東西。

到國家發展與土地使用,因應氣候變遷等更複雜的治理難題,會遇到不同政府單位都需要土地,國土計畫中,就有提供協調的機制,讓不同的需求可以被協調討論,最終形成符合整體發展方向的規劃,並且照著計畫去做。

先蓋了再說會怎樣

公共建設被插隊

因為超級企業在山坡上蓋了大型樂園,政府開了一條馬路,雖然附近居民也能受惠,但資源分配應考量全區發展優先順序,避免公共建設因企業開發被迫提前,影響其他地區需求。

浪費稅金收爛攤子

違章工廠在農地上,除了污染、噪音等,農地也無法提供發生火災的合理救災條件,增加的防救災成本,以及公安災害發生時的補救,都是花費全民的納稅錢,幫違法工廠擦屁股。

人定勝天已經過時

有些土地位在天災發生的高風險區,如果不避開這些區域,也要有足夠的預警機制,才能減少災害發生時的損失,否則等於是和老天爺對賭。

石化管線穿越城市

高雄市區被石化產業包圍,為了將石化原料從南高雄輸送至北高雄的工業區,管線穿越城市與社區,暴露在公安風險中。預先規劃,就有機會將管線繞開城市與社區,或做更多措施降低風險。

國土計畫沒有偉大到想要憑一部法律改變世界

國土計畫沒有偉大到想要憑一部法律改變世界

只整理廚房不會讓菜變好吃,但當你把廚房整理好之後,會提供一個練習煮菜的條件,也會更願意去買更好的食材,讓菜變好吃的是一切改變加起來,但如果你連廚房都不整理,就沒辦法練習也不會想買好食材,永遠不可能煮出好吃的菜。

國土計畫只是一個對未來使用土地的方法,以及提供一個大家討論事情的情境,真的要達成土地都能發揮最大價值,在不同的使用情境下都需要不同的主管機關一起提出政策配合,不是只靠土地管例就能達成。

最重要的是,希望在計畫、土地管理、政策引導的共同配合之下,改變土地價值所代表的意義,讓土地都能發揮最適合的用途,而不再以「地價」衡量一切。

功能分區不是地目

功能分區不是地目

區域計畫的「地目」與國土計畫的「功能分區」是完全不一樣的概念。

更直白的來說,「地目」就像本來廚房是「廚房」,在「廚房」可以煮飯;臥室是「臥室」,可以睡覺。「功能分區」像是把「廚房」改成「可以開火烹調食物的地方」;把臥室改成「適合睡覺的地方」。

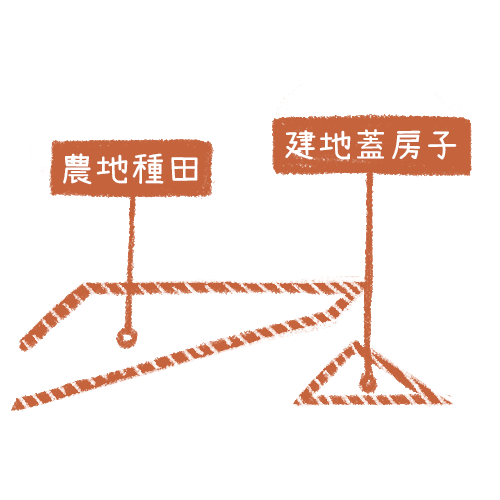

「區域計畫」

每塊土地分開規定

「地目」是先定義每一塊土地的名字,能做的事都仰賴於這塊土地被劃定的名字,不管附近是什麼,也不管和整個區域之間的關係,例如:建地只能蓋房子,農地只能種田。

「國土計畫」

整個區域一起管理

「功能分區」是依照整個區域的土地特性,區分出最適合用途方向,區域中每一塊土地,只要符合這個區域容許的使用(參見圈叉表),都可以經過申請或不申請直接使用,例如:整區都是農業發展區,可以種田也可以蓋農舍。

現在就可以做的事都不受影響!調整的方式也超多

現在就可以做的事都不受影響!調整的方式也超多

許多對國土計畫的擔憂來自於制度改變會不會讓現在的土地使用,未來受到限制或違法,答案是不會!另外一些擔憂來自功能分區的劃設後,是不是沒有彈性沒辦法調整,答案也是不會!

合法的使用一樣合法,違法的使用一樣違法,而國土計畫中的彈性的介紹如下。

既有權利保障

國土計畫保障既有的權利,所以現在的每一塊土地,包含土地上的所有使用,不管被劃到哪,只要現在是合法的,未來也一樣會是合法的。現在是違法的,未來也一樣違法,和現在一樣要被查處取締。

因地制宜

國土計畫其中一個設計是將管理土地的權利下放給地方,最了解各地情境的是地方政府。各地方政府可以依照當地的情境,改變原有針對土地的容許使用項目,訂定屬於當地因地制宜的規範版本。

重大、緊急設施

根據國土計畫法,運輸、水利、能源及經中央主管機關會商有關機關認定具有供公共使用性質的維生基礎設施或事業計畫,可以在各個國土功能分區申請使用。

通盤檢討

全國國土計畫 10 年、直轄市、縣(市)國土計畫 5 年通盤檢討一次,確定過去制定的計畫是否適當,需不需要調整,計畫可能因為整體國際發展趨勢而需要改變,而國土功能分區也會跟著一起調整。

鄉村地區整體規劃

以「鄉鎮市區」為規劃單元,回應地方的鄉村發展課題。在機制上,鄉村地區整體規劃分為「計畫研擬」與「法定審議」兩階段,先蒐集資料與民眾參與,研提策略;藉由法定審議則可檢討既有國土功能分區分類,並得新增另訂土管。

適時檢討變更

根據國土計畫法第 15 條,除了定期通盤檢討之外,也開放部分特殊情境,可以適時檢討變更計畫,例如戰爭、天災等重大災害或國防、重大建設等。

如果不打算守法也不相信政府,制度怎麼改都徒勞

如果不打算守法也不相信政府,制度怎麼改都徒勞

「國土計畫」作為管理使用土地的工具,想要在制度上解決「合理但不合法」的使用。但他也就只是一個制度,所以無法解決「有人違規」,無法解決「不取締違規」,無法解決「我不相信政府會好好執行」,無法解決「土地管理層次以外的問題」。

就像定了紅線不能臨停的法規,還是會有人違停,警察可能不執法,開單可能被關說,也沒辦法解決停車位不夠。

但這都不是反對制度建立的理由。

對未知質疑或擔憂並不會沒有道理,

但不嘗試就永遠沒有機會變好

對未知質疑或擔憂並不會沒有道理,但不嘗試就永遠沒有機會變好

Q & A

編定、地目

每一塊地的「編定」或「地目」,是依照現行的區域計畫法給每一塊地一個分類,是管理非都市土地的手段,用以掌握內每一筆土地使用狀況,並作合理之用途分配,達到管制的目的。

部門、部會

指的是同一件事情,都是指政府機關中分別擔任不同職務的單位,例如負責交通的交通部、負責經濟發展的經濟部,就是不同的部門/部會。

功能分區

國土計畫將土地依自然環境特性、空間佈局中被賦予的角色劃分為 4 大功能分區——基於保育及保安,不能開發或有條件才能開發的「國土保育地區」;陸地之外的「海洋資源地區」;因應發展需求、城鄉發展願景的「城鄉發展地區」;以及最後也是較常出現爭議,保護重要農林漁牧生產環境的「農業發展地區」。

各功能分區之下,則將依環境敏感程度或農地生產資源條件、都市發展需求再予以分類。

可以。坊間一直流傳一旦國土計畫通過後,農地將永遠都無法變更。事實上,國土計畫並沒有禁止國土功能分區的變更。

《國土計畫法》規定,縣市國土計畫每 5 年、全國國土計畫每 10 年都可依照實際發展情況進行通盤檢討,並作必要的變更。

過去《區域計畫法》時代,雖然只要主管機關同意,隨時可以申請用地變更,但過大的彈性,反而讓單筆土地容易被浮濫變更、開發,造成土地利用的破碎化,東一塊西一塊。

國土計畫的制度設計,就是為了杜絕這個亂象。但因為國土計畫強調將土地管理權從中央下放到地方,用地劃設的彈性不一定有變低。

可以。該如何知道不同的國土功能分區的土地,分別可以做哪些用途?

其實只要看中央制訂的「國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表」(俗稱圈叉表,連結第 23 頁開始)裡面的規定就好了。

從圈叉表中就可以看到,假設你的農地是在「原依區域計畫法編定之農牧用地、養殖用地、鹽業用地範圍內」,不管是劃為農一、農二,或是哪一種農業發展地區,都能依農業發展條例相關規定申請興建農舍。

包含農村再生設施、休閒農業設施等,也應該以圈叉表為主。

不會,所有現在的合法使用都不會受到影響。

《國土計畫法》規定,如果原先合法的建築,在國土計畫上路後,與國土功能分區不符合的建築物、設施,都可以維持原來合法的狀態,且可以修繕。如果有增建、改建或重建的時候,才需依照國土計畫的土地使用管制規定。

為處理《建築法》前,不在合法建築用地上的合法建物,未來可能被標示為違規使用,目前地方政府也都開放所有權人向地方政府提出申請,以進一步地保障民眾權利。

國土計畫處理的不是「不合法」,而是「不合理」。

譬如說,在應該要進行國土保育的地區進行工業開發,或在農業區設置過多非農業用途建築,在現有的法律制度下有可能是「合法」的,但不見得符合土地更適合的用途。如此一來,對整個社會利用土地資源來說,不見得是有利的。

而違建其實就是土地的「違法使用」,在沒有國土計畫的現況下就有法源可以解決,也應該要解決。但解決問題的方法不在法律怎麼訂,而是政府要積極執法,如果訂了法律卻不執行,法律怎麼規定都沒有用。

國土計畫的主要目的是保護農地不被浮濫開發,確保土地資源適性適用,長遠來說,才有可能促成農業有更好發展,讓農業工作者的權利能受到保障。

但要解決農業跟農村發展的問題,不可能也不應該只仰賴國土計畫就達成。

包括政府的農業政策規劃、如何投入農業資源、如何處理青年就業跟區域發展不均的問題,都與農業發展環環相扣。

正好相反。現有的《區域計畫法》制度下,其實更容易進行大肆收購土地並轉賣或開發的行為,因為土地隨時都可以申請用地變更。

國土計畫設定了 5 年、 10 年的通盤檢討制度,且要求國土計畫的制定過程中需要公共參與、透明化,確保變更符合區域的整體利益,所以反而更有可能杜絕這類不當的土地投機行為。

國土計畫其中的一個核心精神,就是希望讓國土的規劃跟使用更為民主化。

因此,國土計畫法規定,在制定的過程中,要開放公聽會和地方諮詢會議,讓民眾和利益相關者參與。計畫進行的期程、內容,也都需要定期公告,以確保計畫的透明度。

確實,政府的公民參與制度需要再更細緻、都有更多改進的空間,但國土計畫的法定架構,比現有的制度更具備民主、透明精神。

世界上沒有任何一個制度是完美的。但國土計畫相較於過去的區域計畫體系,確實能夠更有效為台灣保留農地,減少不必要的浮濫開發跟地價炒作,引導台灣的國土利用邁向永續發展,是我們可以持續有品質的生活在這片土地上的關鍵。

我們認為,國土計畫當然還有調整的空間,但如果國土計畫一天不上路,現在國土失序的問題就永遠沒辦法解決。

若你對國土計畫有其他疑問,歡迎在這邊留下你的問題,我們會整理重要的提問內容,並在這邊公開回答!

訂閱電子報追蹤更多環境議題

您好,請填寫以下欄位資料,以完成電子報的訂閱:

請以 gmail 優先(學校信箱、hotmail、yahoo、hinet 會擋信)

內容撰寫 │ 黃子芸、李宇恩

美術設計 │ 李宇恩

網頁編排 │ 何品萱

內容撰寫 │ 黃子芸、李宇恩 美術設計 │ 李宇恩 網頁編排 │ 何品萱