在你所不知道的遙遠深山中,挖山採礦一直都是「現在進行式」。

礦產,作為全民共有的重要天然資源,開採過程卻伴隨侵佔土地、破壞環境、賤賣國土、圖利業者等問題。隨著個案觸目驚心的現場照片,礦業議題逐漸走進社會大眾眼裏。

究竟《礦業法》如何成為礦業改革的重要關鍵?為什麼修,怎麼修?採礦業又該如何與土地和周遭居民共處,我們一起看下去吧!

修了哪些條文?

刪除霸王條款

刪除原本法條中不需土地所有人同意,提存租金便可逕行使用土地的條文;刪除礦業權展限「原則核准」文字,明定申請應駁回之情事。

重新定義礦業用地

過去礦業用地僅明定面積範圍,修法後加入可開採總量與最終高程,不再可以無限制往下挖,讓礦業用地成為「有限的開採」。

資訊公開與公民參與

採礦開發的程序中明文規定要辦理說明會且需通知利害關係人、要將相關書件公開於指定網站。

定期環境風險評估

新礦業用地申請需環評,從未環評過的大礦場補辦環評、小礦場撰寫環境影響相關文件,若擴大開採就須重新環評,環保署和經濟部聯合監督業者是否依環評內容開發。

原民諮商規定

新礦業用地申請重疊原住民土地時,需通過諮商同意才核准,未辦理礦場修法後一年內補辦完成。明定「原民諮商指引」確保業者與部落權益。

礦場關閉計畫與經濟效益評估

新礦業用地申請以及既有礦場申請礦業權展限時,須提出礦場關閉計畫與申請採取量及經濟效益評估,若未提供或經濟部判斷不符效益,可駁回申請。

礦業改革還沒完成

礦業改革不只是《礦業法》修法,後續還有許多相關子法的訂定,以及是否確實執行需要監督。

追蹤子法修訂

礦場環境維護計畫

業者申請礦業權設定或展限時,須提出礦場環境維護計畫,並經環境工程技師簽證,內容由子法另定,需持續追蹤。

礦場關閉計畫

新《礦業法》只寫入需提出礦場關閉計畫,但計畫所需包含內容由子法另定,需持續追蹤。

原民諮商同意辦理指引

制定「原住民族或部落諮商同意或參與程序」之注意事項指引,讓業者部落參考,但目前只有大綱,需追蹤細節。

追蹤辦理情形

補辦環評、諮商同意

從未環評過的大礦場補辦環評、小礦場撰寫環境影響相關文件,未諮商同意礦場一年內辦理,需持續追蹤是否確實完成。

聯合稽查

經濟部與礦務局將辦理已通過環評的礦場聯合稽查,業者是否確實踐行環評承諾沒有超挖,需監督聯合稽查是否確實。

資訊公開

追蹤承諾公開的所有採礦開發相關文件,是否確實公開於指定網站;參與並追蹤說明會辦理情形。

礦業改革

是要讓採礦更正義!

環保不是犧牲經濟

礦業改革從來都沒有要打到水泥業!而是希望在使用自然資源的時候,不是以破壞環境以及犧牲少數人作為前提。環保與經濟並不一定衝突,我們追求的價值與其稱為「環境保護」,更貼近的說法應該是「永續發展」。

而是希望永續不盡

採礦是什麼?

在開始進入《礦業法》有什麼問題之前,先跟大家介紹跟挖礦相關的專有名詞,以及目前台灣礦業的現況。

礦業法小百科

礦業權:範圍內特定礦種一定時間內僅申請人能開採。

礦業用地:上述礦業權範圍內,經申請核准可開挖成礦場的區域,因此俗稱「礦場」。

礦業權展限:礦業權到期之後申請延長,最長一次二十年。

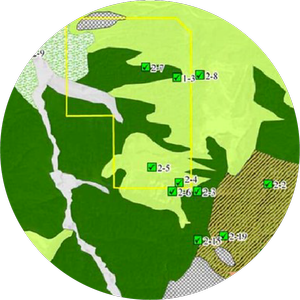

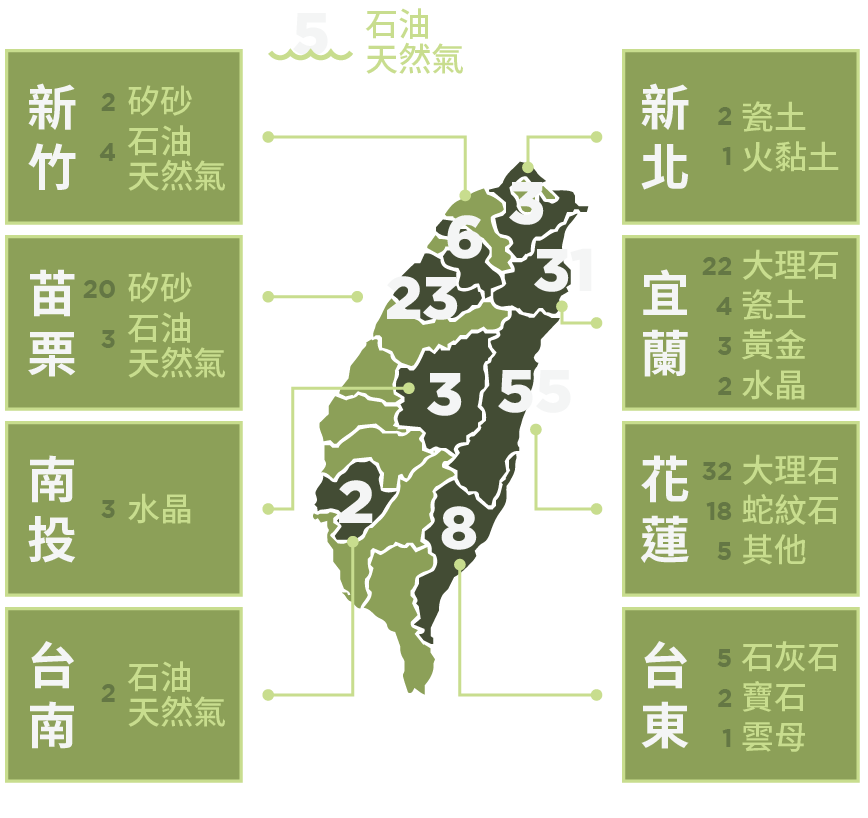

礦業種類數量分布

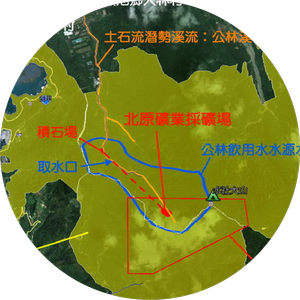

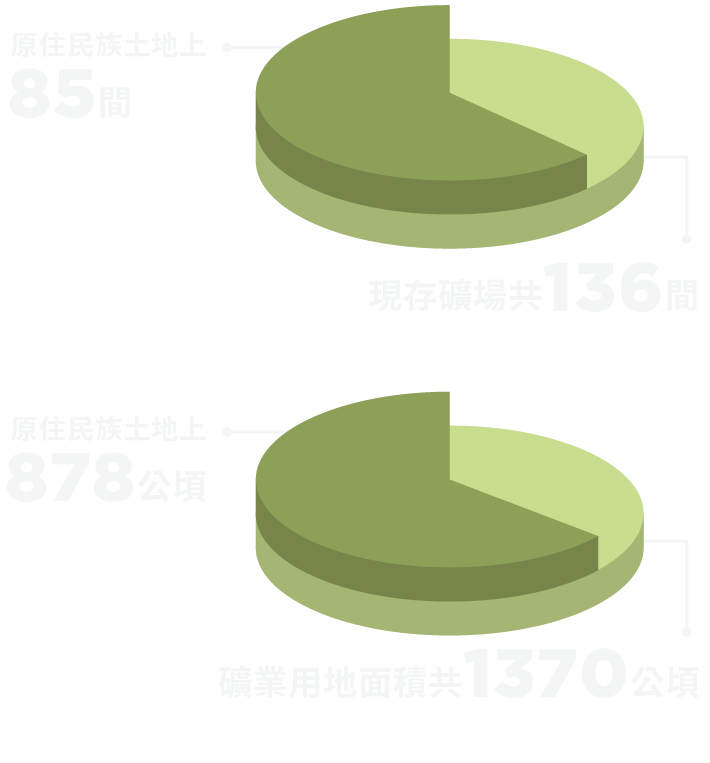

除了大家比較熟悉的亞洲水泥新城山礦場之外,全台灣現存的礦場總共有136個,開採礦種包括石灰石、大理石、矽砂、瓷土、寶石、石油天然氣等,分布在台灣島各縣市。

礦業法的問題

到底《礦業法》哪些地方有問題?又如何和我們遇到的個案息息相關呢?

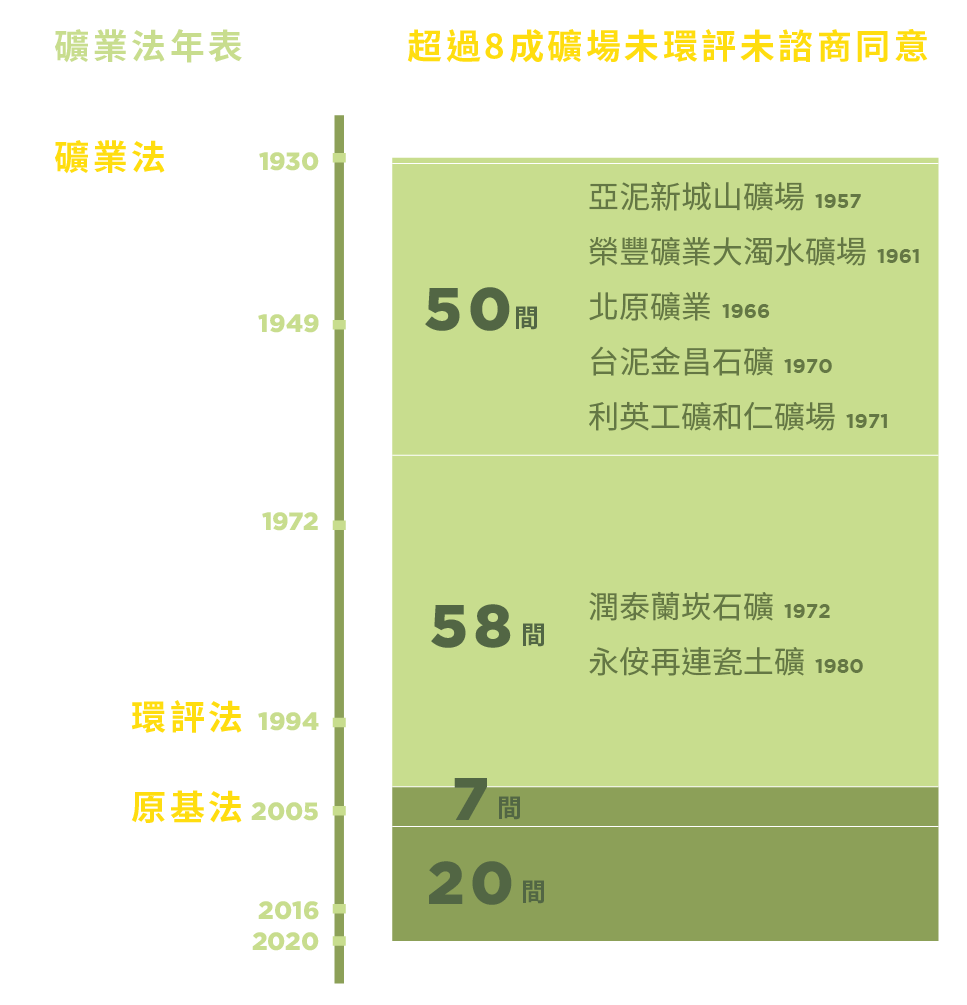

礦業法到底有多老

西元1930年(民國19年)訂定至今,現年近90歲的《礦業法》居然比國民政府來台灣還老!《礦業法》一開始制訂的背景是幅員遼闊的亞洲大陸,並不是「中華民國在台灣」的情境下,而且台灣邁向「已開發」國家之列,不再像十大建設時期需要大量水泥。因此,礦業法需要與時俱進,調整成符合當代的需求。

從年表中可以看到其他相關法規訂定年代,這說明了現存136個礦業權中,有超過八成是在《環境影響評估法》以及《原住民族基本法》實施之前核准的。也就是這些礦場並未經過環評的把關,也沒有諮商取得鄰近部落的同意。不合時宜的法規與開發程序,終將被現今的發展趨勢淘汰。

有問題法條的其中幾條

佔地為王條款

礦業法47條

申請礦業權時,完全不需要取得地主的同意。而申請礦業用地,也就是涉及實際開採時,就算地主不同意,採礦業者只要將租金放在法院「提存」,就可以先行使用他人土地。挖到不能挖為止條款

礦業法31條

礦業權的申請一次最長是20年,當期滿再申請延長時,除非違法,否則一律核准。而且,如果因為其他法律規定不得採礦或其他目的事業主管機關本於公共利益劃定保護區(例如國家公園、保安林),導致業者無法採礦而有損失的話,造成這個損失的主管機關需要賠償業者。租金好便宜條款

礦業法46條

採礦用的土地,租金只需要公告地價的8%以下。以亞洲水泥新城山礦場為例,185.7048公頃,大約一百個小巨蛋大的礦場,其中有10.6公頃的土地是跟林務局承租的國有林班地,根據106年的資料顯示,一整年的租金只要405,927元,等於一公頃土地每個月僅需約3192元。

實際的個案

在我們經手過的個案中,每一個案子都彰顯了礦業法當中的某些問題,因此,礦業改革的推動過程,修法勢在必行。可以點擊圖片會有更深入的介紹。

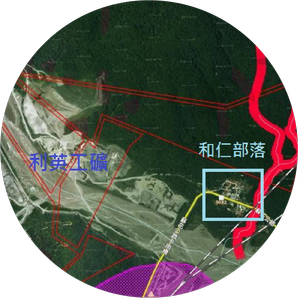

原民土地上的礦場

數據指出,礦場數量或礦業用地面積,有超過一半都是位在原住民族土地上。所以在談論採礦議題時,沒辦法也不應該迴避原住民族權益的討論。

照理來說,採礦行為發生前,業者要依《原基法》取得部落集體同意後才能採礦。

政府有責任協助業者秉持自由、事先、知情、同意的原則與部落互動。而業者則有責任完整揭露採礦資訊,讓部落充分理解後,取得部落集體同意才能開始採礦。

但目前的困境是這些超過半數位在原住民族土地上的「開採中礦場」,大多沒有「事先」經過相關部落同意,因此面臨著「事後」諮商同意要怎麼進行的難題。

但無論如何,程序與背後的價值不應被忽視,我們應當持續面對與思考,在採礦無法停下的情境中,原住民族權益該如何被實質保障。

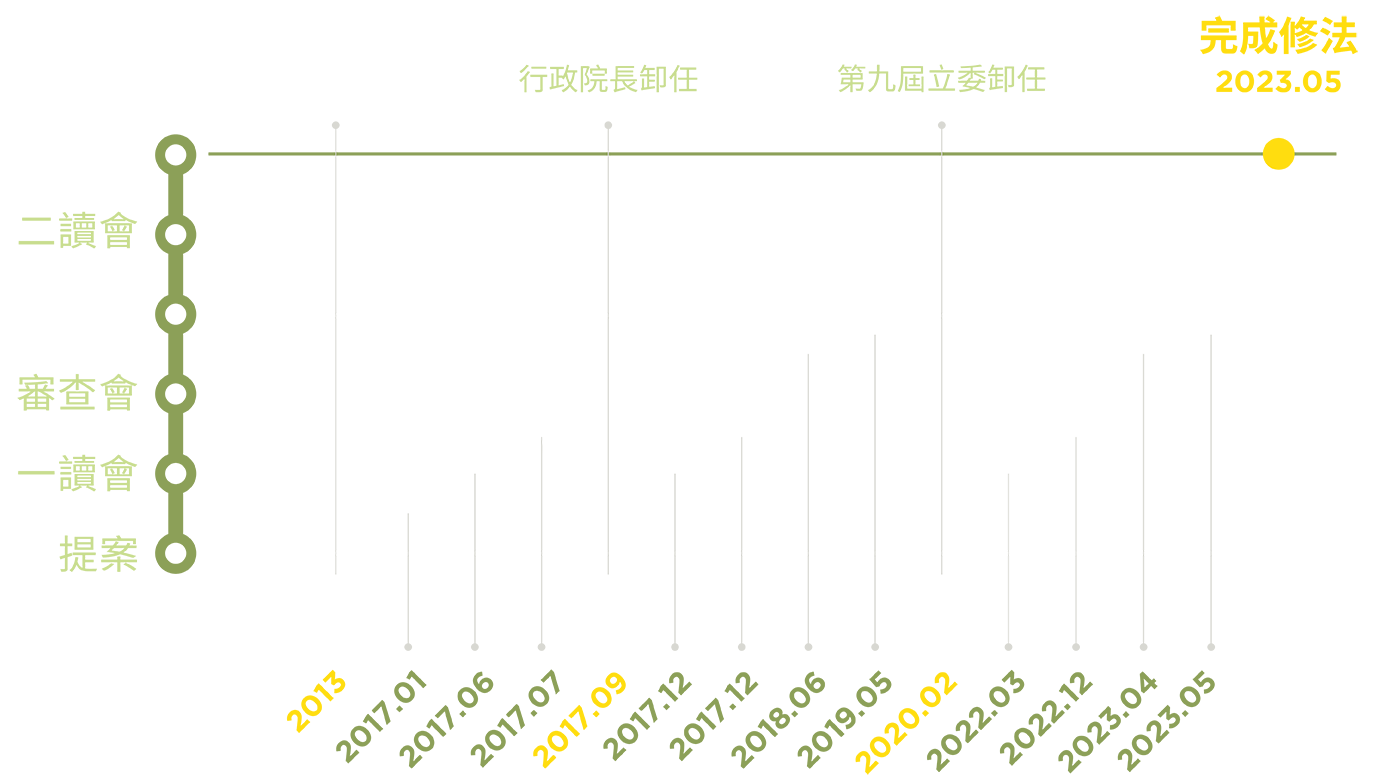

修法大事紀

礦業法修法的推動,是因為地球公民從2013年開始關注採礦議題,透過個案的問題累積,逐漸歸納出整部《礦業法》的爭點。

2019年礦業法歷經屆期不連署,一切歸零後,直到2022年經濟部才再度提出新版礦業法草案,並由行政院核定後送入立法院審議,立法院在跨黨派立委努力下,第十屆開始審議13個不同版本的礦業法草案,並於年底審竣送交黨團協商,2023年5月完成三讀通過。

經由數次突發事件,逐漸堆疊成修法的契機,雖然議題的熱度起起伏伏,但持續創造民眾的關注,是改革工作的重要動能,地球公民在議題熱度下降時,透過教育推廣活動,至全台不間斷地倡議礦業法修法,同時遊說行政部會與立法委員,將修法內容細緻地透過討論後找出共識,最終促成礦業法修法完成,這是台灣礦業改革的第一步,未來諸多子法及個案環評需要持續監督。

2017.03

2017.06

- 齊柏林導演逝世

- 全台近25萬人連署改革《礦業法》

- 蔡英文在頒發齊柏林褒揚令時承諾修《礦業法》

- 萬人上街遊行要求礦業改革

2019.06

2019.07

2019.11

2020.01

2020.03

- 啟動與「翻越之後」紀錄片團隊合作,進行全台巡迴並倡議《礦業法》修法

2021.09

- 亞泥礦業權展限訴訟,最高行政法院判決亞泥展限違法,判決確定

2022.02

- 亞泥新城山礦場於玻士岸部落會議進行諮商同意投票,通過部落同意

- 經濟部提出《礦業法》修法草案

2022.05

- 行政院公告《礦業法》政院版草案並於立法院完成一讀

2022.11

- 九合一大選結束,民進黨大敗

2022.12

- 經濟委員會排審礦業法,並送出委員會

2023.03

- 經濟部礦務局協同環保署督察總隊進行完成環評的礦場聯合稽查

2023.04

- 經濟委員會召委主持黨團協商,將條文整理到剩15個條文保留,於院長協商時再議

2023.05

- 立法院長主持黨團協商

2023.05

- 礦業法三讀完成修法

卡在哪裡

講了這麼多《礦業法》的問題,修法看來勢在必行,那現在到底卡在哪裡呢?

環評問題

多數開採中礦場取得礦業用地的時間早於《環評法》,因此未經環評程序把關。將礦業權展限的程序放入環評來把關採礦可能造成的環境風險,目前還沒有共識。

礦場關閉計畫

礦場的開始、進行到結束歷時多年,負責任的開採方式是將礦場結束後的土地再利用、減緩採礦地區社會經濟衝擊的措施都預先做規劃,但目前仍未有共識。

原住民族權益

礦場大量與原住民族的生活範圍重疊,因此申請採礦與礦業權展限的程序中,需放入踐行《原基法》諮商取得部落同意的規定,但這個部分一樣沒有共識。

那怎麼辦呢?

看到這邊,大家應該都明白礦業修法遭遇卡關最根本的原因是「開採中礦場如何與時俱進地管理和評估」,接下來一起看看可能解方吧。

開採中礦場的風險評估

從未經過環評審查的礦場隱藏著環境風險,因此修法新增「風險評估機制」是非常重要的。作法可比照環評機制,也可針對每個礦場的關鍵課題進行評估和把關,例如高風險課題辨認、災害管理、緊急應變計劃等。上屆立法院休會前,已決定讓「從未做過環評的礦場」在修法完成後進行補辦。對此地球公民表示肯定,但採礦一挖就是二十年,因此每一個二十年核准繼續挖礦前,要求業者進行「風險評估」也是很重要的步驟。

對礦場關閉計畫的期待

採礦會改變一個地方的地貌以及當地社區的經濟結構,而且幾乎是不可逆的。如何進行礦場轉型的預備工作,政府主責來協助業者執行,財源方面可思考由業者每年繳交的礦場權利金提撥基金來負擔。以新城山礦場挖深做魚池養魚為例,預備工作包含:在部落上方放魚池的可行性評估,若可行要用採礦的工法挖出魚池的形狀、移除採礦機具、礦工轉型成漁師的轉職訓練等。這是複雜且牽涉極廣的題目,需要政府、採礦企業及當地居民、利害關係人共同思考與討論,而礦場關閉計畫就是要提供一個討論的起點。

採礦攸關原住民族的轉型正義

因超過半數的礦場位在原住民族土地上,部落與礦場的關係是政府不可迴避的課題。這是需要時間、社會力和政府資源介入的複雜課題,也攸關台灣自然資源治理介面與原民轉型正義是否能跟上國際趨勢。台灣政府與各界應不斷努力追求在符合「自由、事先、知情、同意四大原則」的前提下,踐行諮商同意權。礦場的所在地的原民部落,也需開始形塑集體共識來面對礦場與採礦業者。

礦場轉型案例

台灣的礦場轉型目前停留在種樹、蓋博物館,然而其實礦場轉型有許多可能性,讓我們一起來看看國際上的案例吧!