土地會說話,植物有靈魂:看見原住民族的山林哲學 《有靈 • 原民植物智慧》講座談起

You are here

You are here

馬太鞍部落 Ilisin 年祭典。許多植物在祭儀中用於祭祀、器具製作,寄託族群的信仰與記憶。(作者 攝)

編按:地球公民基金會於 7 月 15 日舉辦「《有靈.原民植物智慧》— 從森林到部落的文化探索」講座,帶領群眾從原住民族神話、飲食與禁忌中,一窺別具一格的森林哲學。透過講者鄭漢文校長在部落教學的經驗,讓人體會生物多樣性如何深植於日常生活與教育現場之中期望透過在地社區的真實經驗,讓大眾理解森林保育的多元面向,從原住民族的世界觀出發,看見知識的來源並非單一,而是交織於文化、土地與生命之間,展現出更多元且深層的觀點。

鄭漢文校長以自身的部落教育經驗開場,談到當初到蘭嶼教書的心情「原以為自己是去教書,卻發現自己才是被土地與族人教導的人。」這些看似偏遠的部落,其實有完整且有深度的教育體系。他說:「如果政府能將這樣的文化知識系統納入主流教育,那將是台灣的福氣。」原住民族的知識體系與土地、靈密不可分,很多事情無法單靠語言說明,唯有透過身體力行與生命體驗,才能真正理解其中的深意。正如泰雅族的織布工藝,神話與歷史在經緯交錯中被記錄與承續,形成一幅守護後代的「祖靈之眼」。

與土地的誓約:祖靈、植物與土地的連結

原住民族的神話,不只是過去流傳的故事,而是活在土地上的哲學與宇宙觀。講座中首先提到的植物—刺竹(kavayan,排灣族語)象徵著祖先與人的起源,是迎接祖靈的重要聖物。只要曾有原住民族生活過的地方,幾乎都能看見刺竹的蹤跡。

刺竹代表神聖、美好與生命的起點。與其相關的詞語「女人」(vavayan,排灣族語)便是從刺竹衍生而來,意指真正的女人,也象徵著美好生命的開端。祖靈與子孫透過刺竹與土地立下承諾:「我們將在這裡扎根,生長茁壯。」

這樣的神話地景與植物信仰,使南島語族在遷徙的每一步,都留下了文化的痕跡與記憶。台灣許多原住民族部落的地名往往與當地的植物息息相關,不僅象徵祖靈與族人同在,也承載著土地深厚的連結與意義,正如「人因為有了名字,才等於擁有了靈魂」,土地與名字之間,存在著難以言喻的認同與歸屬感。部落常以植物作為地名或人名,這不只是反映生態環境,更是一種生命記憶與家族信仰的延續,這樣的命名象徵著與祖靈和土地的深刻連結,即使隨著時代變遷而被迫遷移,他們依然會保留原鄉的地名,以延續來自祖先的記憶與身份認同。

我們從中可以看見,對原住民族而言,植物與土地是有靈的存在,是賦予生命的「親源」,而非可被汲取的「資源」,因此,生物多樣性並不是一座待開採的資源庫,而是親源關係的具體展現:每一種生命都是關係網中的成員,各自承擔不可替代的角色,許多看似「無用」的植物,在生活裡擁有獨特價值,例如用於祭祀、入藥、製作器具,或承載信仰儀式與記憶。

魯凱霧台鄉好茶村收穫祭,祭典中所建造的鞦韆即是用竹子製作。(麥靜嫻 攝)

「無用視為大用」正體現了這種宇宙觀:每個生命都有其位置與意義,以苦楝、石菖蒲、香蕉假莖為例,傳統知識所指認的功能與脈絡,並不與現代科學衝突;兩者更可能相互印證、彼此補強,從用途理解到生態保育,都能共同指向更負責任的使用方式。因此,關鍵不再只是「我們能拿到什麼」,而是「我們如何維繫自己與土地的關係」。然而,當外界對這樣的文化觀不夠理解時,往往容易產生誤解,甚至逐漸削弱了文化的根本。

以植物為例,茄苳樹(cuqu,排灣族語)是排灣族祖靈柱的主要建材,象徵祖先與家人同在;榕樹的果實象徵琉璃珠,是祝福與生命的象徵;竹子因其筆直通天,被視為通往天界的媒介。

在鄒族的信仰中,天神會沿著雀榕(yono,鄒族語)的樹幹下凡,踩著直指會所的枝幹走入人間,參與如戰祭(mayasvi,鄒族語)這樣的重要儀式。而在布農族的射耳祭等重大祭典中,雀榕(suliap,布農語)也被視為神聖的存在,它不僅象徵繁衍與生機,更是人與神靈對話的橋樑。雀榕承載著祝福與生命的意涵,體現植物與信仰之間深刻的連結,它提醒人們,植物並非只是自然界的存在,而是文化中倫理、禁忌與生活規範的重要根基。

布農族malahtangia射耳祭。(圖片來源:國家文化資產網-臺東縣政府)

自然節奏裡的農作與信仰

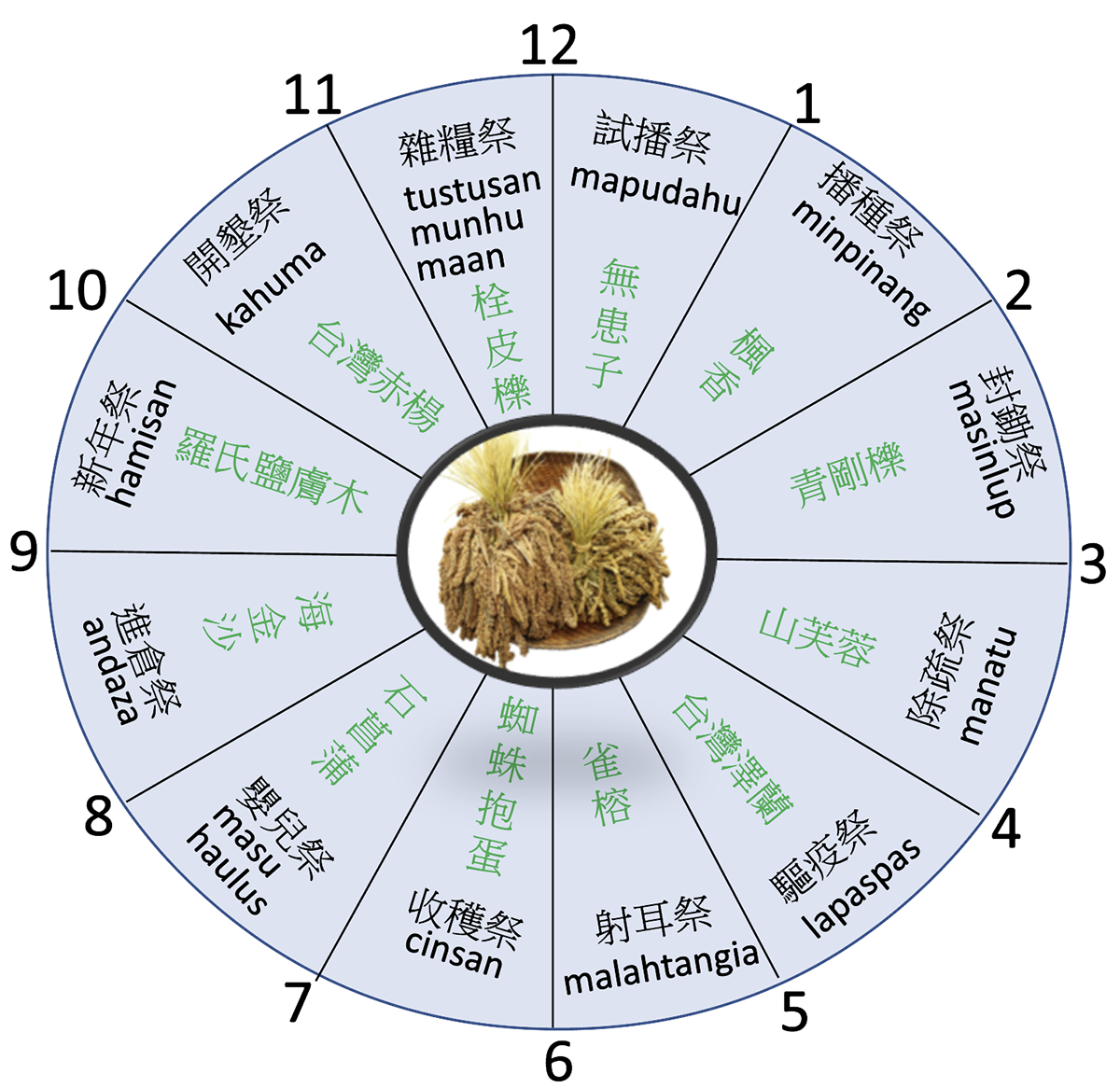

在原住民族的社會中,時間不只是由日曆來劃分,而是依循自然現象、植物生長與作物節氣來記憶,族人順著植物的枯榮進行農耕與狩獵,展現出萬物之間相互作用、共生共榮的節奏,例如:九芎樹(rudjaqas,排灣語)開花時,表示是種植小米的時機;而葛藤(sinvautjan,排灣語)開花,則是種地瓜的好時節。這些「生態時間」不僅與農事週期緊密相連,也與儀式、身體感知一同運作,是否有好收成,往往取決於農人是否真誠地面對這片土地,是否用心照顧小米與牲畜。原住民族對於食用與使用萬物的態度,是出自對其靈的感謝,這是一種生命與生命之間的公平對待與相互尊重,因此,不濫用、不濫捕,順應時節,不貪不搶,才是實踐永續與共榮的方式。

原住民族各項祭儀與相對應之植物時節。(圖片來源:鄭漢文校長講座簡報)

當傳統文化遇上科學:植物中的生活智慧

在原住民族的傳統信仰裡,植物不僅是生活資源,也承載著禁忌與教誨。這些禁忌或許難以完全以科學理論說清,但其背後往往對應著生活的智慧與對生命的回應。相較於西方醫療體系以科學分類與命名理解疾病,原住民族面對病痛時,常回到靈性與文化的層面尋找答案:疾病可能象徵環境的失衡,或是祖靈的提醒,相應的解方不只來自藥物,更仰賴社群的集體力量與儀式的參與,重視的是群體的療癒與精神的平衡,而非單一個體的處置。

講座中提到,樟樹(dakes,排灣族語)在排灣族社會中被認為是台灣雲豹的棲息地,是神聖且不可輕犯的植物。樟樹濃烈的氣味能掩蓋雲豹身上的氣息,使得當水鹿或山羌在樟樹下徘徊時,雲豹便可趁機伏擊,這不僅展現自然界的生態智慧,也讓族人理解到樟樹的重要性,因此其葉子也常被用來驅蟲,成為山林間最好的天然防蚊藥與香料。

再來,阿美族使用的苦楝(fangas,阿美族語)則是一種天然的農藥,也能用來抑制皮膚病,展現與環境共生的生活智慧,這些傳統知識,不只是文化中的禁制與倫理,也在現代逐漸被科學所證實其功效。

又例如香蕉(veljevelj,排灣族語)的莖葉被排灣族用於燙傷敷料,後來也有研究指出,香蕉果肉的甲醇萃取物具有消炎與解毒作用,以及布農族會使用的石菖蒲(ngan,布農族語),若嬰兒哭鬧不止,母親會將石菖蒲咀嚼後編成項鍊給嬰兒配戴,具有驅邪避晦的意涵;現代醫學也證實,石菖蒲對穩定中樞神經確有療效。

左圖:來自大自然的天然農藥-苦楝樹。(呂翊齊 攝)右圖:那瑪夏區的瑪星哈藍部落——布農族家園的香蕉(余嘉榮 攝)

這些例子都體現了文化與科學的交會,也讓我們看見,人與土地之間的關係,從來不是單向的利用,而是建立在互信、共生與尊重之上。

無患子 (zaqu,排灣族語) 在排灣族文化中,無患子是神靈賜給女巫的信物。(呂翊齊 攝)

南島宇宙觀與教育現場的結合經驗

在原住民族的知識體系中,神話不只是故事,而是承載生命、土地與宇宙的深刻理解與情感連結,這些敘事往往與植物、動物、地形乃至日常生活緊密相連,不僅是知識來源,也是與自然共處的倫理指引。

神話裡常蘊含關於為人處世的提醒,以及對天地、祖靈與萬物的敬畏,孩子在聆聽長輩說故事的過程中,學到的不只是情節與角色,更是在學習如何與人相處、如何尊重生命、以及如何在世界上安身立命。

雖然台灣的自然環境以闊葉林為主,但原住民族神話對森林分布亦有細緻的描寫。例如布農族的「樹木賽跑」神話,便以擬人化方式講述不同樹種如何競逐、選擇棲地。故事中,圓柏、二葉松、檜木與楓樹相約賽跑,看看誰能最先跑到山裡最高的地方,二葉松跑到河岸邊便氣喘吁吁地停下,決定留下來提供族人取油脂點火;楓樹因樣貌與眾不同,被勸說停在半山腰,成為中低海拔常見的樹種;檜木雖努力追逐,但終究停下腳步,化作高海拔山區建築的良材;而圓柏則奮力登上稜線,卻在孤獨中將汗水化為鹽晶,提供動物與人類新的生存資源。

這則神話藉由「賽跑」的形式,描繪了針葉林與闊葉林在高中低海拔間的分布,不僅趣味盎然,也反映族人對環境變化與生態分布的深刻觀察。它不只是傳說,更是一種文化底蘊下的「自然解釋法」,同時也是對倫理與生態秩序的隱喻。

鄭漢文校長在講座中指出,教育不應只是知識的傳授,更是讓人從文化中找回靈的連結、同理心與品格。他強調,真正的文化教學,必須建立在對在地知識的尊重上,也要理解並敬重長者的智慧。這不只是知識的學習,更是人格的養成。

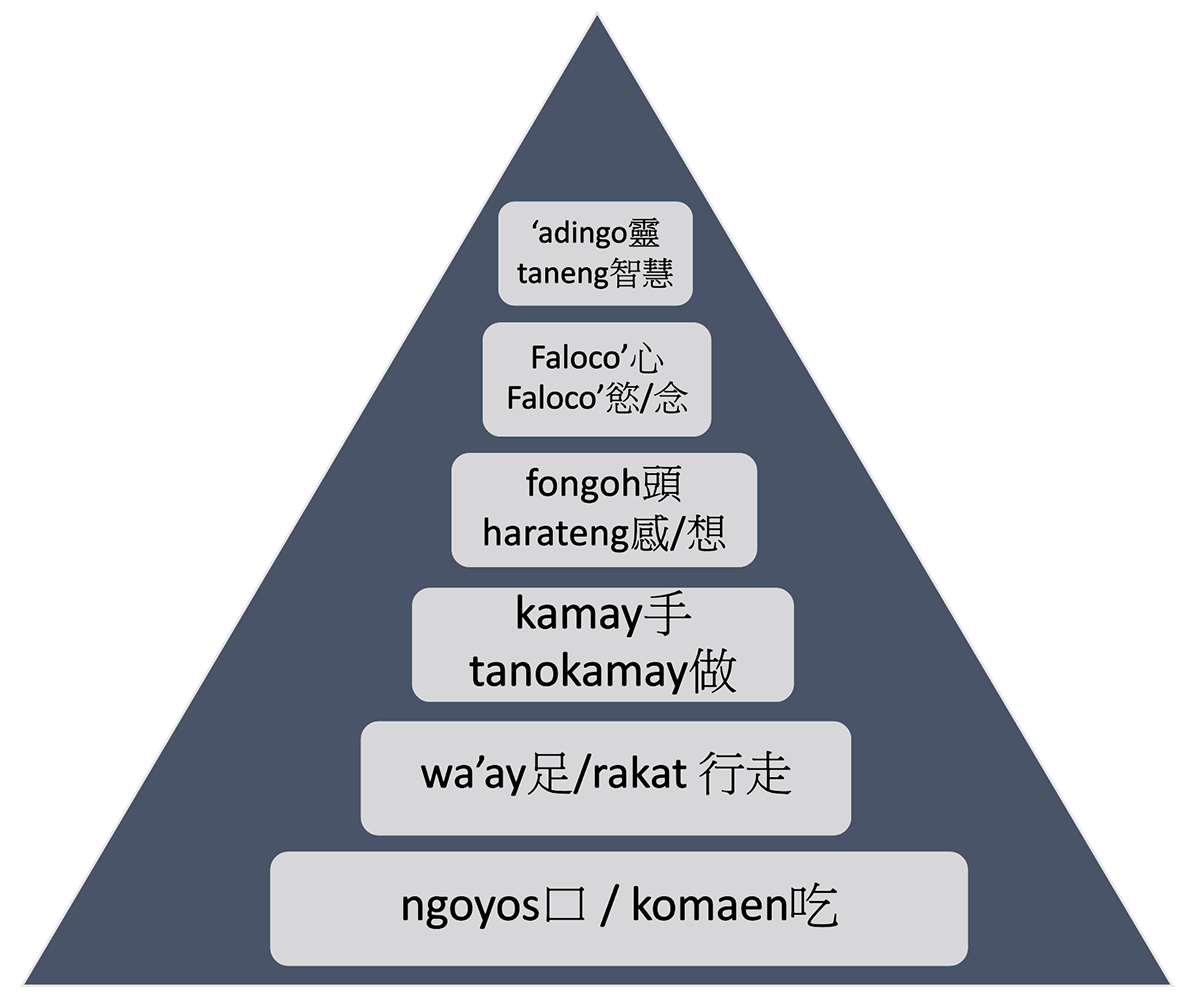

他以「原住民族文化教育的金字塔」為例,指出一個人成為一個「完整的人」,並不是從書本開始的,而是從生活經驗中慢慢累積而來。

- 口(吃/說)

從餐桌開始,你學會開口說話、學會進食,也在與長輩同桌的日常裡,學禮貌與規矩:怎麼先向長輩致意、逐漸明白「吃」不只是填飽肚子,更是分享、感恩與連結的開始。 - 足(行走/探索)

會走路後,你用腳去丈量世界,分辨方位、熟悉地形,知道哪裡安全、哪裡需要結伴。感受季節與環境的變化,學會在移動中認識自己與所在之地的關係。 - 手(做/採集)

你開始用手去做事:辨認可食的野菜與有毒的植物,學習採集與處理的方法,懂得工具怎麼拿、火要怎麼生。學習「取用有度」的規矩:只拿需要的、保留再生的空間,把做事的技巧與對土地的敬重結合在一起,慢慢累積起生活與生存的知識。 - 頭(感/想)

有了經驗,你開始提問與思考:為什麼要這樣做?故事或預言背後想提醒的是什麼?你學會把聽來的話與親眼見到的事對照,分辨因果、衡量後果,建立自己的判斷。 - 心(慾/念)

之後你能同理他人的感受,理解人情世故;也學會看見自己心裡的欲望與念頭,知道何時該克制、何時該堅持。你在日常行為裡讀懂文化的意義。做每件事,不只「會做」,而是「懂得為何而做」。 - 靈(智慧/連結)

一路走來,你長出靈性與感謝:會回望自己的來處,串起家族、地名、故事與土地的線索,知道自己是誰、從哪裡來、和什麼相連。你把感恩化為行動回饋、守護、傳承。讓文化繼續流動。

文化教育金字塔。(圖片來源:鄭漢文校長講座簡報)

這樣的教育,是身體在場、情感被牽動、與土地緊繫的學習歷程,文化不只是知識,更是活生生的生活哲學。最終,在這樣的文化學習中,我們學的不只是「知道什麼」,而是成為什麼樣的人—一個有靈魂、懂得感謝、願與萬物共存的「完整的人」。

馬太鞍部落 年齡階層文化成長營 長輩教導 年輕人如何採集祭儀用植物。(作者 攝)

「差異,是學習的起點。」在文化教育裡,教師應當勇敢而自信地傳承自己所理解與感受到的文化,因為這正是讓學生建立自我認同與文化安全感的方式。若失去文化的敏感度,我們對議題的理解也會斷開與土地、人、靈之間那條深層的情感連結。

唯有從族群—植物—土地的關係出發,我們才能看見:「環境問題」不僅是科學問題,同時也是文化、生態與倫理共同交織的課題;解方因此不只在技術,更在於關係的修復與再連結。

與自然共生的未來,從尊重開始

這場講座不只是關於植物的知識分享,更是一次文化視角的拓展。原住民族的植物智慧,不只是實用技藝或生活常識,而是一種源自土地、與靈相連的生命哲學, 它透過神話、命名、禁忌、農事與教育,細緻地編織出一套理解自然的方式,也提醒我們:人並不凌駕於萬物之上,而是自然的一部分。

面對當代的山林保育,我們是否能跳脫單一的管理與利用框架,重新思考「保護」的意義?或許,保育不應只是防止開發與干擾,更應是一場與文化對話、與土地共生的過程。當我們願意從原住民族的觀點出發,不再將自然視為資源庫,而是一個有靈、有記憶、有關係的整體,我們也將另闢一條實現永續的新道路。

唯有文化與生態共同被看見,山林才真正得以被理解與守護。願我們在每一次走進山林的時刻,都記得:我們不是來「使用」這片土地的,而是來學習如何與它好好相處。

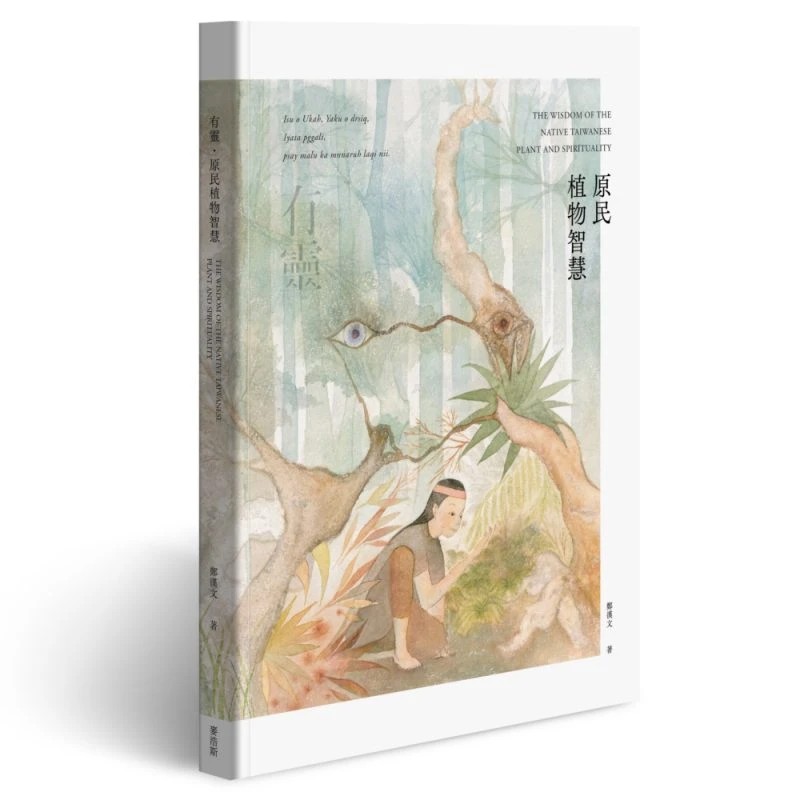

《有靈 • 原民植物智慧》 作者:鄭漢文

本文內容部分取材自《有靈 • 原民植物智慧》,作者鄭漢文亦曾在講座中分享相關故事。希望透過本篇文章,帶大家一同理解原住民族對植物、山林的獨特觀點,也將此書推薦給讀者。

《有靈 • 原民植物智慧》從神話與祭儀出發,展現原住民族與植物共生的古老學問。山林是學校,大自然是導師,不同族群在各自的土地上累積出多樣的文化與環境倫理。透過物候、山田經營、療癒與飲食,本書邀請我們回返過去的智慧,尋找與自然共好的未來之路。

本文為2025年08月29日獨立評論@天下投書:瑪樂芬樂芬·戴拉灣/土地會說話,植物有靈魂:從《有靈.原民植物智慧》看見原住民族的山林哲學