黑熊成了鄰居,我們準備好了嗎?

您在這裡

您在這裡

白欽源(白魯夫) 攝

編按

近期新聞接連報導,從嘉義阿里山的達觀部落到花蓮卓溪的山里部落,台灣黑熊的身影不再僅限於遙遠的山林傳說,而是不請自來,真實地闖入工寮、在養禽場內翻找雞隻、覓食。這篇文章從野放個體「阿里曼.西肯」的長征軌跡與「衝突熊」標籤的形成,到日本的「熊出沒」管理方式,帶領讀者探尋:在恐懼與浪漫的想像之外,我們該如何放下身段、走進部落的文化脈絡,在信任與尊重的地基上,重構一套屬於台灣的人熊共處方案。

地球公民基金會於去年10 月 18 日與野聲環境生態公司合作舉辦「與黑熊為鄰:走進台灣的人熊衝突第一線」講座 ,台北辦公室擠滿了關心野生動物的聽眾。這場講座邀請到在野聲擔任研究員、人稱「郭熊」的郭彥仁登台分享。長期穿梭於中央山脈進行生態調查的他,在現場展現出第一線工作者的充沛活力 。

郭熊這十幾年來,泰半的時間都縱身於中央山脈的稜線與溪谷間,他用雙腳追尋黑熊的足跡,也用耳朵聆聽部落獵人的細語。那天他一上台,沒談什麼艱深的分類學,而是先拋出了一句重話:「人熊衝突,從來就不只是生態學的問題,而是一個深刻的社會學問題。」

這句話拉開了這場講座的序幕。當我們在都市的電腦螢幕前看著黑熊胸前那抹白色的「V」字型圖騰時,常覺得那象徵著野性與浪漫。但郭熊要帶我們看的,是那一抹黑色身影出現在村落、雞舍、甚至工寮旁邊時,隨之而來的恐懼、損失與價值觀的劇烈碰撞。

認識鄰居,黑熊不只住深山

要理解衝突,我們得先打破對黑熊的「神祕想像」。很多人以為黑熊只住在深山核心區,但事實上,牠們的移動能力與空間彈性遠超乎人類的劃界。

郭熊在講座中展示了一張衛星追蹤地圖。在玉山國家公園的數據中,黑熊的活動範圍小則 20 平方公里,大則可達 558 平方公里註1。牠們是天生的攀爬大師,無論是粗糙的闊葉樹,還是直挺挺、連人都難以施力的扁柏與柳杉,黑熊都能仗著發達的爪子與驚人的臂力,輕鬆爬到樹頂。 牠們在樹冠層折枝、築巢,甚至為了吃一口東方蜂(Apis cerana)的蜂蜜,能把堅硬的木頭像撕紙片一樣扒開。

「熊是跟著食物走的。」郭熊解釋道。牠們的活動呈現明顯的物候節奏:每年五月到八月,樟科楠屬的植物結果,黑熊就會往低海拔的淺山移動;到了秋天,為了尋找能量極高的殼斗科橡實,牠們反而會往海拔更高的地方爬。這種移動並非全然無序,牠們彷彿腦中有一張內建的地圖,能直挺挺地朝著目標前進。

左圖:大自然的「開罐器」—黑熊的覓食印記。樹幹上的深扒痕,是黑熊為取蜂蜜蜂蛹而撕開木質部的痕跡;蜂群是牠獲取高蛋白的重要食物,黑熊與我們共用這片山林的鮮活證明。白欽源(白魯夫) 攝

右圖:森林的能量膠囊—殼斗科橡實。深秋入冬,黑熊追隨物候移向中高海拔櫟林,啃食富含油脂與澱粉的橡實,補足能量過冬並繁衍後代。白欽源(白魯夫) 攝

筆者想起自身其中兩次在山林裡與熊「面對面」交逢的經驗。第一次是在清代八通關古道(全長約152公里,西起南投竹山林圮埔,東至花蓮玉里璞石閣)進行黑熊調查,那是在馬霍拉斯溪(Mahudas)往東的一處肩狀稜線平台,坡度由陡轉緩。當時,一隻約七、八十公斤的亞成熊在毫無預警的情況下,從我面前幾公尺處飛速跑過。那個瞬間使我明白:野生黑熊的警覺性極高,除非牠們完全沒察覺人的存在,否則一旦發現人類,第一反應通常是迅速逃離現場。第二次則是在內太魯閣的陶塞溪深處(花蓮縣秀林鄉太魯閣國家公園的中北部),迎面撞見黑熊於溪旁遊走,那種與巨獸共處同一片空間的悸動與張力,或許也成了人們致力於保育工作的養分。

但近年來,數據顯示了一個微妙的轉變,雖然深山的黑熊數量穩定,但在花蓮卓溪等淺山地區,黑熊出現的頻率 OI值 (Occurrence Index)註2正在攀升。自動相機甚至拍到了好幾對母子熊在離村落不遠的山區活動。這意味著,黑熊不再是遠方的傳說,而是我們鄰里的「新居民」。

阿里曼.西肯的悲鳴——從食物制約到「衝突熊」標籤

當黑熊的足跡重疊了人類的生產領域,衝突就不再是理論,而是真實的損失。郭熊細細道出了那隻被稱為「阿里曼.西肯(Aziman Sikin)」的黑熊故事,這是一場關於野性、食物誘惑與社會治理困境的悲劇性轉變 。

阿里曼.西肯是一隻被救援後再野放的黑熊,過去在石平一帶,牠被養雞場散發出的香味深深吸引了,原本研究團隊期待牠能回歸中平林道深處的生活,但這隻熊展現了驚人的移動力,一路向北長征,橫跨了豐坪溪、富源溪、馬太鞍溪、萬里溪,甚至翻越了知亞干溪等大型流域,足跡遍及中級山到淺山地帶,最北曾抵達秀林鄉的重光部落與木瓜山一帶,移動距離達百多公里,橫跨南花蓮布農族至北花蓮太魯閣族山域,只差一步就可能跨過木瓜溪進入花蓮市區。然而,這場原本充滿希望的野放旅程,卻在靠近人類聚落的地方轉了彎。

阿里曼・西肯在野放後往北走,才3個多小時便橫越這片寬700多公尺、海拔落差800多公尺的大崩壁,總移動距離達百多公里,橫跨南花蓮布農族至北花蓮太魯閣族山域。(資料來源:野聲環境生態公司 )

對於一隻在山林間辛苦覓食的熊來說,開放式的雞舍簡直是「吃到飽」的夜市。阿里曼.西肯在第一次入侵雞舍,一口氣吃掉了400 多隻雞 ,這不僅造成農民巨大的財產損失與憤怒,更讓保育者陷入憂慮。在生態學中,這正是研究者最擔心的「食物制約(Food Conditioning)」,事實上,沒有一頭熊是天生的「滋擾者」,牠們往往是在與人類邊界交織的過程中,被改變了行為本質。當熊第一次在垃圾桶、工寮或雞舍裡嚐到那些高熱量且不費吹灰之力就能取得的人類食物時,牠們大腦裡的「生存地圖」就會被改寫。

一旦建立了這種連結,黑熊會逐漸失去對人類天生的警覺與畏懼,轉而將人類活動區域視為穩定的「取食熱點」,即便工作人員採取放鞭炮、橡膠子彈等「負面制約(Aversive Conditioning)」手段來驅趕,對於一隻已經「嚐過甜頭」的熊來說,這些威脅往往比不上高熱量食物的巨大誘惑 。在那段時間,林保署的人員承受了巨大的壓力,因為只要有一處雞舍沒關好、一桶廚餘沒收好,人熊之間的和平天平就會瞬間傾斜。

這種行為轉變讓阿里曼.西肯從神祕的山林隱士,變成了農民眼中實質的威脅,牠開始頻繁進入工寮,甚至出現「吃了不走、白天就躲在附近」的模式。郭熊指出,這類被貼上「衝突熊( conflict bear)」標籤的個體,其實反映了社會容忍度的限度,當一頭熊吃掉數百隻雞時,這不再只是生態議題,而是農民的生存權利問題。

郭熊語重心長地提醒,人熊管理不只是「管熊」,更是在「管人」,如果主流社會只有單一線性的保育思維,卻不理解第一線農民面對財產損失的恐懼,共存就只是一個美麗的肥皂泡泡。如果社會制度無法在「保護黑熊」與「補償農民」之間找到平衡,衝突最終往往只能以悲劇收場。理解「衝突熊」的形成,是為了提醒我們:管理好人類的吸引源(如妥善處理廚餘與飼料、架設電網),才是防止下一頭野性之熊墮落為滋擾者的關鍵第一步。

台灣經驗與日本前車之鑑

為了尋找更多解方,郭熊前陣子才剛跟著團隊從日本考察歸國。日本的熊患問題比台灣劇烈得多。以長野縣輕井澤地區為例,他們拜訪的那天,單年度人熊通報事件就累積到了 94 筆,而台灣一年約僅 16 筆。

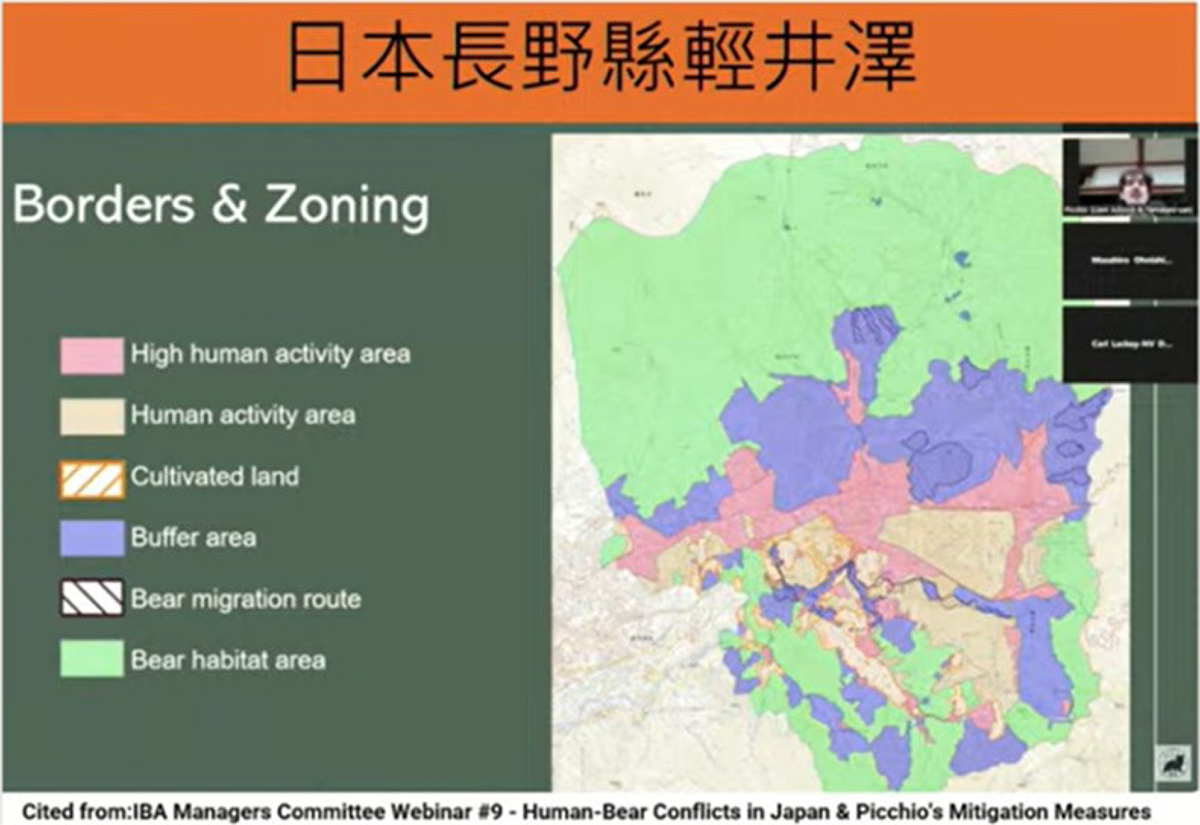

日本有一套高度專業的管理體系,像是在輕井澤,由企業(如星野集團)支持的 NPO 團體「啄木鳥(Picchio)」,建立了分區管理制度。綠色是黑熊棲息區,紫色是緩衝區,紅色是人類高度活動區。他們訓練「驅熊犬」,架設如同「隘勇線」般壯觀的長程電圍籬,甚至進行二十四小時的即時監控。

日本長野縣輕井澤以空間分區管理人熊衝突,管理單位(如NPO Picchio)劃分功能區,預防滋擾並阻擋衝突熊入侵聚落。 (資料來源:IBA Managers Committee Webinar #9 - Human-Bear Conflicts in Japan & Picchio's Mitigation Measures。)

「但日本若做得好,我們能照抄嗎?」 郭熊給出了否定的答案。

日本與台灣的社會背景完全不同,日本的狩獵是娛樂性質的,有嚴謹的考試、執照、保險與官方實名制。 但台灣的狩獵主角是原住民族,日本除了北海道,幾乎沒有原住民議題;但在台灣,黑熊的棲地與部落的傳統領域高度重疊,如果我們忽略了文化脈絡,只會用強硬的法律與表單去介入,最後只會換來部落的沉默與不信任。

此外,日本黑熊並非瀕危物種,他們的救援與醫療態度與台灣大相徑庭,台灣對於每一隻受傷的個體都傾注了巨大的醫療資源,從野灣野生動物保育協會、臺北市立動物園到農業部生物多樣性研究所,這種對野生動物個體福祉的極致追求,是我們的驕傲,也是管理的沉重負荷。

讓文化進入科學——部落裡「默會的秩序」

這場講座最動人的部分,莫過於郭熊對於部落文化的理解與尊重。

在主流社會的想像中,要管理陷阱誤捕,就應該要求獵人「實名制」登記。但郭熊說,他在部落聊天時發現,有些獵人最忌諱先講出自己在哪裡放陷阱,狩獵是個人與土地的私密連結,張揚是不禮貌的。

「但部落難道沒有管理嗎?」郭熊笑著分享,部落大哥曾對他說:「今年誰誰誰先去那邊放陷阱了,所以我們就去另一邊。」 其實,誰在哪裡巡視、誰最近常去哪邊「逛夜市」,族人彼此心照不宣,這就是一種「部落版實名制」,它或許不在政府的 Excel 表單裡,而是在獵人們的心裡。

郭熊強調,保育學者必須「放下身段」,學術知識對在地居民而言往往太過複雜,甚至是帶有壓迫感的,原住民的知識是「默會」的,不一定直接透過語言、文字、圖表或符號明確表述,是隱含在生活的宇宙觀中的。

例如,太魯閣族(Truku)稱熊為「Kumay」,意指富有靈性、甚至是鬼魂般的存在,因此,他們對熊大多敬而遠之,在傳統文化中也較少主動獵熊。魯凱族的舊好茶部落,即便獵到熊,也會在部落外的特定地點進行處理,避免將其直接帶入聚落,這背後有一套嚴謹的社會禁忌與地景邊界。

「我們要看見文化的相異性。」郭熊提醒,不同部落就是不一樣的國家,如果我們用單一的「原住民」血統標籤去擬定政策,可能會失敗地走向效力不彰或地下化。保育治理的核心,是建立信任,當政府推動「誤捕通報無罪」政策,讓獵人相信通報是為了救傷而非懲罰,黑熊更可能有機會在黃金時間內獲救。

共存是一場長期的、多方的尊重與協調

講座接近尾聲,會場一片靜默。「全世界都在找答案,但遺憾的是沒有萬應丹。」郭熊再次強調。 台灣的黑熊保育正站在一個交叉路口。當黑熊走下淺山,與農村近距離接觸,我們是否做好了準備?

人與黑熊的共存,需要空間的彈性,更需要心理的彈性,這意味著我們要承認衝突的存在,並且願意透過技術(如電圍籬)、制度(如補償機制)以及最核心的——文化理解,去編織一張安全網。

「在動物被直接移除之前,我們都還有機會學會共存。」 郭熊這句最後的註腳,在每個聽眾心中迴盪,這場講座沒有給出一個簡單的「是」或「否」,卻給了我們一個更沉重的、也更有價值的思考方向:在同一片土地上,我們如何與這位強大、靈敏卻又脆弱的黑色鄰居,共同書寫下一個山林故事。

白欽源(白魯夫) 攝

【註1 】黃美秀教授指出,黑熊活動範圍廣大,「公熊可達38~558平方公里,母熊也有20~211平方公里」。請見:2022年6月4日,送熊孩子回家的漫漫長路:從黑熊「711」談台灣黑熊保育的6個迷思(三),獨立天下評論。另可見玉管處(2024),「112-113年度玉山國家公園臺灣黑熊生態保育及監測管理計畫」。

【註2 】OI值 (Occurrence Index) 是一個用於評估野生動物族群豐度的指標,代表特定物種在自動相機監測中被拍到的頻率(通常是每 1000 小時的有效照片數),值越高表示族群越豐富。

本文為2026年1月14日獨立評論@天下投書:張光承、郭彥仁/當黑熊成為鄰居,我們準備好了嗎?