持續改善空污,毋須核電作解方

您在這裡

您在這裡

非核低碳與乾淨空氣是我們共同的願景。(地球公民基金會提供)

「冬季燃煤少一座,我們要乾淨天空! 」近十年來,當氣候條件不佳,空污難以擴散時,要求上風處燃煤電廠降載減排,是中南部許多環保團體經常提出的訴求。低效率、老舊的電廠大量燒煤,排放硫氧化物、氮氧化物及懸浮微粒使霾害加劇,空氣品質指標 AQI (Air quality index)亮紅橘燈引發怒吼,民眾自然要求減煤改善空污。

在各界多年的努力下,台灣發電量結構終於逐步扭轉,根據能源統計月報,今年上半年,污染量與排碳量都高的燃煤發電占比 35.7%,比2016年的燃煤佔比 45.9%,少了大約 10%,也比今年上半年燃氣 46.2%低了10.5%,而核能發電隨著最後一座商轉的核三廠2號機歸零,在今年5月17日後,終於走入歷史。核煤爭議拉扯多年,台灣能源轉型總算邁向下一個里程碑,未料,預定在8月23日舉行的「核三重啟公投」又掀波瀾。

核煤爭議中,擁核方大批,核電歸零後,空污將更為嚴重,事實真的是如此嗎? 以下就拿民眾時常留意的「空氣品質指標」 AQI及一整年的「污染物監測值」來一一檢視。

核三廠。(維基百科,Julin 攝

先看前者,AQI愈高代表空氣品質愈差,查閱「空氣品質監測年報」,台中市與高雄市的AQI,2024年分別為 55與 64,2016年則分別為 72與 83(參見表1),顯然有核電的時候,空污比較嚴重。再看後者,粒狀污染物--懸浮微粒PM10監測值,2024年全台各站平均值為 28.3μg/m3,2016年時卻高達 43.5μg/m3,若以氣狀污染物--二氧化氮( NO₂ )來看,2024年平均濃度為 9.57ppb,2016年則為 14.11ppb,另一種氣狀污染物--二氧化硫( SO₂ ),2024年平均濃度為 1.2ppb,2016年則為3.03ppb,差距更明顯,2016年是目前的 2.5倍。二氧化氮( NO₂ )及二氧化硫( SO₂ )均為細懸浮微粒PM2.5的前驅物,而這幾年,PM2.5濃度確實也漸漸下降了(細節見後段說明)。以上數據已足見:台灣使用核電的那些年,空氣品質並沒有比較好!

表1北中南東四縣市近年AQI比較

|

縣市 |

監測站數 |

2016年AQI |

2024年AQI |

|

台北市 |

5站 |

58 |

50 |

|

台中市 |

5站 |

72 |

55 |

|

高雄市 |

8站 |

8 |

64 |

|

花蓮縣 |

1站 |

44 |

38 |

空氣品質改善的原因很多,各地民眾的空污意識提升,與民間團體不斷發聲要求改善,促成許多政策的推行,例如減少燒煤、加強電力業污染控制、工業與商業鍋爐以較低污染的燃料替代、交通污染源的防制與減量、大型國營事業投入防制減污、因應高污染情境時的緊急降載減排,以及各行業別空污排放標準加嚴等等都有貢獻。

高雄小港的臨海工業區污染嚴重,遭批減污龜速忍無可忍。(地球公民基金會提供)

近年各項污染物監測值中,臭氧( O₃ )污染改善最少,全台各站臭氧 8小時平均值,2024年為43.44ppb,與2016年的 43.03ppb相比,甚至微微上升,臭氧污染的成因複雜且受東亞區域背景影響,如何改善已成環境部大氣司重點工作之一。所幸,全台各地因臭氧污染所致的AQI紅色警戒站日數,近年已大幅減少。

一年之中享有好空氣的比率仍需努力

上述監測值說明的是台灣的空氣品質正在改善中,但不代表已經令人滿意,尤其南部面臨的挑戰仍十分艱鉅。以2024年AQI來看,除了連江縣、金門縣之外,高雄市的AQI值 64於全台墊底,雲林縣AQI為 63、嘉義市與南投縣AQI為 62,表現亦不佳。全台七大空品區中( 宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東),2024年AQI大於 100 (橘燈)的比率也以高屏空品區最高,雲嘉南空品區次之。

如果反過來看,一年之中究竟有多少比率的好空氣,也非常值得留意。2024年全台各站AQI小於50 (綠燈)的比率平均為 53.58%,而高屏空品區中就屬美濃站(50%)與恆春站(84.53%)綠燈較多,其餘各站只有 32.5%至 44.5%,換言之,多數高屏民眾一年之中只有3成多到4成多的時間擁有相對好的空氣品質,落後於全台。

PM2.5年均值下降,高污染季節仍待改善

至於眾人矚目的PM2.5 ,環境部今年5月出版《空氣品質政策白皮書》,回顧了近年空品改善歷程,提及我國PM2.5的年均濃度已從2016年的 20μg/m3(微克/立方公尺)下降到2024年的 12.8μg/m3(微克/立方公尺),大約改善了 3成 6。由於 PM2.5的來源除了原生性PM2.5,還有前述的各種「前驅物」(如SO2、NO2等等)在大氣中經化學反應所衍生的PM2.5,因此,我們從前驅物的監測值改善,不難理解PM2.5的年均值亦已同步下降。

然而, 筆者要提醒,前述的 12.8μg/m3是從全台31個PM2.5手動監測站計算出的平均值,倘若扣除屬於國家公園站的「陽明站」、「恆春站」及屬於背景站的「三義站」後,年均值為 13.2μg/m3--筆者不否定此監測值有一定程度的意義,但必須指出,若以全台 78個PM2.5自動監測站平均,2024年PM2.5年均值是 14.1μg/m3 (2016年則為 20.9μg/m3)。(註1)

筆者認為,採 78個自動監測站為基礎,跟計算PM10平均時的基礎(站數)一致,同時可涵蓋較多測站,例如桃園的大園、龍潭、大園站,高雄的橋頭、楠梓、鳳山、大寮、林園等站(註2)不會被忽略,回頭對照2016年的數據時,一樣可以看出PM2.5有改善。

盡管如此,可能仍有不少人擔憂火力發電的空污,對此,環境部長彭啟明曾引用「維護空氣品質模式支援中心暨臺灣空氣污染貢獻源分析」研究(註3),以下簡稱「貢獻源分析研究」)表示,我國大氣中的PM2.5來自電力業的貢獻大約佔 2.3%,意指電力業空污對大氣中PM2.5年均值的貢獻比率約佔2.3%,並非計算電力業的空污「排放量」於全國排放量中的佔比。再稍加說明,就是以2021年的污染為基準,估算了電廠產生的原生性PM2.5在大氣中擴散、傳輸,以及硫氧化物(SOx )和氮氧化物( NOx )在大氣中的擴散、傳輸,還有大氣化學作用,包括氣象光化學反應、液相反應與氣固相反應等等,統統都納入計算後,貢獻源分析研究顯示,2021年電力業對我國PM2.5年均濃度的貢獻比是 2.3%。

從工業源、交通源、逸散源立即改善空污

初聞此數據,很多民眾不解,包括筆者在內都不免懷疑是否因特定考量,而使政府刻意弱化電力業對空污的影響。筆者嘗試理解國內這份空污貢獻源分析研究後,概要整理如下:

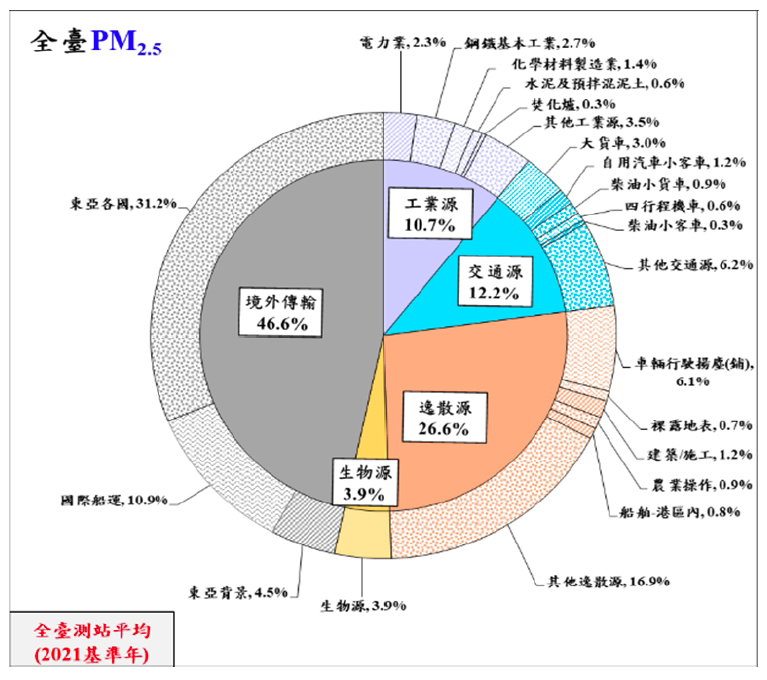

影響PM2.5的污染源包括工業源、交通源、逸散源,貢獻源分析研究顯示逸散源(註4)影響比例最高,約佔 26.6%,其次為交通源約 12.2%,再者為工業源 10.7%(請參閱圖1)。再看這三大污染源對各空品區的影響程度:工業源對高屏空品區影響最顯著,佔16.9%;交通源對中部空品區影響最顯著,佔 16.2%;逸散源對中部空品區影響則高達 29.9%。

圖1 、2021年各類污染源對全台PM2.5年均濃度影響比例(資料來源:同註3)

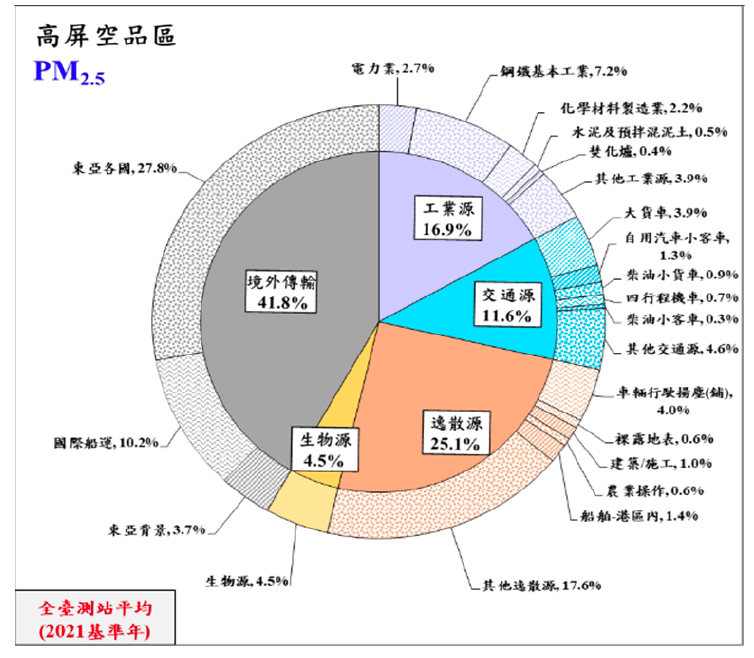

若比較工業與交通對空污較嚴重的區域之影響,高屏空品區受工業源影響比例高於交通源,而中部與雲嘉南空品區受交通源影響比例高於工業源,也就是說,各地產業與交通現況的不同,污染源影響比例有差異。

儘管如此,並不表示工業源的污染可以輕忽,事實上,工業污染的成分複雜,風險各異,但其污染來源明確且固定,歷年來政府已投入不少監測與管理的資源,如能針對工業源中對PM2.5濃度影響較大的行業積極改善,反倒有可能加快見效。

檢視貢獻源分析研究,工業源中對PM2.5濃度影響較大的行業有鋼鐵基本工業、電力業、化學材料製造業、水泥及預拌混泥土業、焚化爐,這5大行業加總起來對臺灣PM2.5年均濃度影響為 7.2%,與其他的工業源(3.5%)相比並不少,若拆分為行業別後,鋼鐵基本工業佔 2.7%、電力業佔 2.3%、化學材料製造業佔 1.4%、水泥及預拌混泥土業佔 0.6%、焚化爐佔 0.3%,易言之,改善空污,各種行業都不能漏掉,工業源之外的交通源與逸散源也是。

鋼鐵業對高屏空污影響大

再看貢獻源分析研究裡各行業對各個空品區PM2.5年均濃度的影響,北部空品區至雲嘉南空品區和花東空品區受到「車行揚塵」的影響比例最高,約佔 4.2%~8.9%;高屏空品區受「鋼鐵基本工業」影響比例最高,約為 7.2%(請參閱圖2),而宜蘭空品區則受到「水泥及預拌混泥土業」影響比例最高,約佔12.1%。

圖2、2021年各類污染源對高屏空品區PM2.5年均濃度影響比例 (資料來源:同註3)

讀到這裡,如果你跟我一樣對於電力業(或工業源)影響空污的佔比有無低估,以及交通源或逸散源影響空污的佔比有無高估,仍有所保留的話,我們不妨進一步去探究,找尋答案,如貢獻源分析研究中部分章節顯示1、4、7、10月的平均值,若以此來代表全年是否精準;例如台灣仍有許多非列管的工廠,這些工業源排放的污染物影響究竟多少;例如工廠的防制設備效率如何,是否計入設備衰退或飽和等限制,抑或是以初始的完美設計值來計算;例如工廠實際運作、生產時果真採行「最佳操作條件」?

儘管如此,退一萬步說,改善空污都不可能全數仰賴電力業,當然也無法推導出非核之後空污會惡化的結論。

9微克,護健康-環保團體與市民要求環境部應加嚴空氣品質標準、修改AQI (何家璇攝)

多管齊下往前走 何需無法重啟的核電廠

2012年我國第一次訂定PM2.5空品標準,年均值為15μg/m3。各地民眾追求乾淨空氣之路跌跌撞撞地走到今天,新版的PM2.5空品標準終於在2024年9月往下修訂 3μg/m3,年均值達 12μg/m3才符合標準。包括地球公民基金會在內的許多團體並不以此為滿足,仍盼進一步加嚴,倡議政府加大力道協助空污嚴重的後段班,早日擺脫冬日灰霾,降低健康風險--例如今年1月份,因PM2.5濃度累積,高屏共有11個測站在一個月之內AQI亮了10到16天的橘燈。但我們也從此次的修訂,看到環境部有心往前走--包括明列PM2.5降到8μg/m3的願景,也包括採納民間的建言,加嚴空氣污染防制區達標與否的判定方式,自縣市各測站平均值修正為「站站達標」才算數。

大家都想呼吸乾淨空氣,長期承受空污之苦的中南部民眾更想,我們知道,從工業、交通或是逸散的來源,都還有可以努力、也必須努力的地方,例如,從需求面管理,抑制電力使用的成長;例如,透過「最低可達成排放率」控制技術,使火力發電的空污排放量再降低;例如,在2050淨零的目標下,高污染、高碳排的產業何時轉型--鋼鐵業能否大刀闊斧地縮減規模、石化業政策與石化廠產能調整;例如,在農地/茶園上興建焚化爐(註5)是否必要、有無積極尋找替代方案;例如水泥業的污染再削減;例如,設法減少穿梭在工業區與校園或社區之間的大貨車並削減污染;例如積極揪出那些令人生病致癌的「有害空氣污染物」,並確實加嚴管制……。這一切亟待公私部門的投入,也需要全民一起來監督與要求。

我們不必、也不可能寄望於曠日廢時的核安評估程序完成後才來改善空污,我們不願枯等一座可能根本無法重啟的核電廠運轉,我們更不容許國家有限的資源錯置,把力氣用錯地方。我們已經走在這條路上,毋需回頭找核電作解方。

註1,資料來源:環境部空氣品質監測年報。

註2,這些空氣品質監測站PM2.5的監測為自動監測,無手動監測。

註3,環境部專案計畫,維護空氣品質模式支援中心暨臺灣空氣污染貢獻源分析,雲林科技大學,張艮輝主持,2025年2月。

註4,以PM2.5來說,逸散源主要有車輛行駛揚塵、裸露地表、建築與施工、農業操作、船舶-港區等逸散。

註5,南投縣政府預定在名間鄉興建占地約7.5公頃的垃圾處理及再生能源中心,日處理量700公噸的焚化爐,引發極大爭議。

本文為2025年8月8日 獨立評論@天下 投書:持續改善空污,無須核電作解方/王敏玲