從1985年的火災,看見核三40年的風險與責任

您在這裡

您在這裡

核三廠幾乎已經成為恆春背景的一部份。(李若慈攝)

【編按】

*以下段落為筆者依據1985年核三廠火災相關新聞、當日天氣,並參考居民訪談資料,模擬一名當地居民的第一人稱視角,嘗試帶大家想想如果核三事故發生時,在地居民、社區街道氛圍會是如何?

禮拜天傍晚,我還在廚房裡忙進忙出,兒子在客廳看卡通。今天沒怎麼出太陽,整天都在下雨。炒菜炒到一半,客廳的電話突然響起,又急又吵,手都還沒擦乾淨,我就趕快跑去客廳接電話。

還沒來得及問對方是誰,話筒另一邊的人,聽見我接起電話就喊:「電廠出事了!」叫我們一家快走。什麼都沒交代清楚,電話就被掛掉了。顧不得吃晚餐,一邊叫兒子趕快穿衣服,一邊關瓦斯、關燈,匆匆拿了錢包、存簿、印章、鑰匙,抓著兒子跳上摩托車,往電廠反方向一路跑。

恆春總是很平靜,從家裡望出去就是三粒圓滾的小山。但是這天晚上恆春很不一樣。我好像從來沒有在恆春一次看到那麼多車,所有人都在跑,沒有人知道發生什麼事,不知道要去什麼地方。我那時候只是想,我的孩子還這麼小,一定要帶他去安全的地方。

那個晚上,整個恆春瀰漫著一股說不上來的味道,悶悶的,空氣裡都是恐慌。沒人知道到底燒了什麼,沒有人知道那是什麼味道,但也沒人敢問、敢猜。隔天中午聽到收音機裡說,核三廠正常運轉中,僅有一部分機件損壞,尚待進一步檢查。

住隔壁的阿榮就在電廠上班,他下班剛到家,我就先去謝謝他昨天打電話到來叫我們跑。但是當我問電廠發生什麼事,阿榮本來笑笑的表情一下子就僵住了,只說電廠沒事,就匆匆擺擺手轉進家門。

昨天大家遠遠就看到那麼大的煙,那麼多人在路上逃,我才不信電廠沒事,怎麼可能沒事?但我也知道最好是不要再問了。

2025年3月6日上午核三廠突然冒出黑煙,現場為廢棄空壓機廠房後方2座冷卻水塔起火。(附近居民提供)

台灣核安紀錄最差的電廠

這是核三廠1985年7月7日發生的火災。發電的渦輪機8片葉片全數斷裂、軸心偏離,引爆洩漏的氫氣,潤滑油泵沒關,火順著油繼續燒,氫氣燒完、油燒完,直到整個機房燒到什麼都不剩。消防人員第一時間沒有先滅火,也沒有人想到要關潤滑油泵。大家都先想到怎麼搶救發電機,煙霧瀰漫整個海灣,燒了一個半小時,直到一切燒得精光,火才熄滅。

當時核電廠的顧問公司工程師林宗堯在後來民視台灣演義〈台灣核電史〉節目說:「我走進電廠的時候,上去到汽機廠房的時候,我看到嚇呆。那是我們台灣核能歷史上,最大的一個事故。整個汽機廠房全部炸光。就像戰爭打完以後,比伊拉克戰爭還可怕,所有的儀器、電線掛在那裡。」(註1)

這不是核三廠第一次出事,也不是最後一次。

1984年5月,核三廠一號機剛啟動試運轉,才短短幾個月,同年7月、8月三名出身墾丁里的台電約聘工人接連發病,於同年9月、10月與隔年1月相繼離世,這三位工人在核三廠工作,負責清理進出水口廢棄物,事發後,台電否認他們與核三有僱傭關係,也否認死因與核三廢水有關,企圖切割責任。

核三廠從商轉以來,核安紀錄不佳。依據核能安全委員會的「核三〈設施運轉歷史及曾發生之重大事件與其影響〉」,核三與輻射安全相關的異常事件計 49 件、違規事項計19件、注意改進事項72件、核能管制案件7件,另放射性污染事件32件、人員影響12件、環境影響17件,廠房外影響計10件。

全台灣歷年來三起最嚴重的核安事件,核三就佔了兩件——1993年南灣事件及2001年全黑事件。重大火災更接連發生,1985年、1987年、2009年、2015年,以及今年3月6日,核三廠廠內再度發生火警,整個海灣都都籠罩在黑煙之中。(請參閱附件一、台灣核三廠相關異常事件、違規事件及事故表 )

1985年發生77火災事件時的核三工程師,與絕大多數相信運氣的我們一樣,堅信核三「絕對安全」。沒有人相信核三會出事,更不能想像核三會出那麼大的事,當8片蒸汽渦輪葉片斷裂、氫氣洩漏、爆炸發生時,核三甚至沒有投保財產損失險,保固也才剛過期。因77火災事故停機長達一年兩個月,停止運轉期間因減少發電而造成的財務損失最後由納稅人買單。

核電廠工人

台灣社會想像核電為一種高度自動化的高科技系統,好像只需要高階操作員在控制室裡用按鈕遠端處理就好,不需要普通工人,不會受到天候或生態因素影響,也不會影響環境。在近期多場核安辯論中,也多次被核工學者保證「絕對安全無虞」。

住在電廠水泥圍牆外的人看不見電廠內的狀況,真正承擔風險的是水泥牆內的第一線工人。尤其在每18~24個月一次的大修期間,須大量工人進入圍阻體作業,與高放射性物質交手。核電廠工作的高度風險,這些工人不會不知道,在廠內工作無不是膽戰心驚,稍有閃失,看不見也聞不到的輻射劑量便可能造成無法逆轉的傷害。

表一、輻射安全人員影響事件摘要列表

|

年 |

期間 |

事件、事故及相關資訊 |

|

1984 |

10月 |

受雇於核三廠的3名冷卻水進出口潛水清潔工龔興旺、蕭榮吉、張順吉,在工作後數日間相繼發病死亡。 |

|

1986 |

10.21 |

核三廠4名員工誤入高輻射區域,劑量計爆表,三人有 40至70 mSv(毫西弗) 的體外照射。超出法規限值。 註:《游離輻射防護安全標準》,輻射工作人員的職業曝露劑量限值,每連續五年週期之有效劑量不得超過100毫西弗,且任何單一年內之有效劑量不得超過50毫西弗。另核三行政管制值為每日5 mSv、每週10mSv。 |

|

1988 |

4.15 |

2名員工在清理外洩的放射性廢樹脂時,沒有完全按照輻射防護規定操作。2人皆受到放射性污染,其中1位出現體內污染。 |

|

2003 |

4.27 |

過濾器更換操作失誤,加上工具設計不當與應變資源缺乏,導致高劑量輻射過濾器掉落,3名外包員工因此在一次作業中承受了 0.75~8.83 mSv(毫西弗)的輻射劑量。該過濾器接觸劑量高達10 Sv/hr(西弗/小時),超出過去最高紀錄(2 Sv/hr)4倍。 |

|

2006 |

10.23 |

燃料吊換過程中,因燃料棒破損,廠房內碘132 濃度驟升,造成大批人員衣物與身體遭污染,共有 72 人受影響,其中 59 人必須進行洗澡去污。由於清洗效果有限,部分核三廠與包商人員被迫長時間留置在輻射管制站內處理,現場情緒浮躁。 |

|

2007 |

10.27 |

6名工人參與大修測試作業。因現場噪音過大,導致2名工人直到退到「低噪音區」時,才驚覺劑量警報器已經響起,表示輻射劑量超標。警報在實際工作環境中無法即時發揮警示作用,工人因此長時間暴露於高輻射風險之中。6人出管制區時都測得身體污染,其中2人劑量超過每日行政管制值。 |

|

2008 |

4.25 |

核三廠在處理反應爐圍阻體管線時,空氣中檢測到碘132放射性濃度偏高。廠方啟動過濾設備抽氣,但因風管太長、正壓運作,反而造成放射性氣體從管路縫隙洩漏,碘132濃度一度升高到2000 Bq/m³以上。事件造成11名工作人員偵測超標。 |

資料來源:核能安全委員會《核三廠除役計畫》第3章〈設施運轉歷史及曾發生之重大事件與其影響〉及馬非白,〈核三廠的冤魂──核電政策下的犧牲者〉(製表:地球公民基金會)

自1974年起駐守於核一、核二廠高輻射區的電廠工人李桂林便透過投書發聲,「以傷痕為證」揭露電廠工人——其中不僅編制員工,也包含外包商等非編制工人——在發電過程中所付出的健康代價,呼籲社會正視核電廠員工與民眾的健康風險。

斷層半島上的核電廠

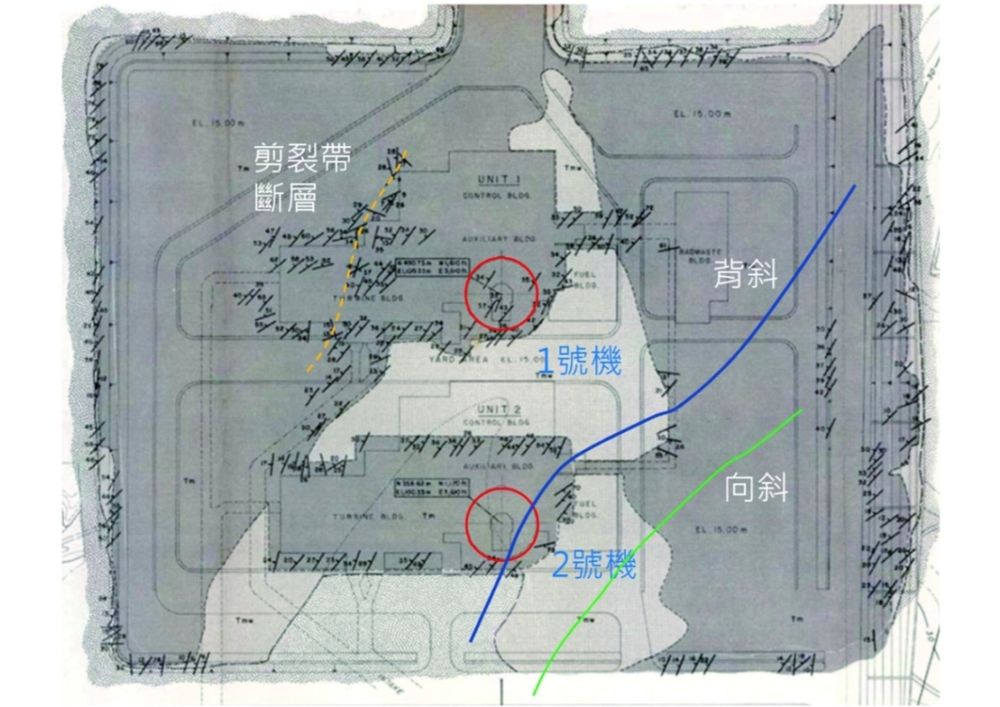

核三廠反應爐距離恆春斷層僅約1公里,其中一號機更直接座落在斷層剪裂帶上,二號機下方的岩層明顯呈現傾斜、扭曲,甚至折返形成「背斜」結構,顯示該區曾經歷過強烈的擠壓與破裂作用。台灣多數斷層週期僅100~400年間,相較於日本最活躍的斷層週期是700年,台灣的斷層週期更短並且人口密度高,單位面積的地震活動率與風險皆高於日本。

然而面對更高風險的台灣,在台電的《地震危害與篩選報告-馬鞍山核能發電廠》報告指出,台電目前尚未完成核三廠的機率式地震風險評估、高頻設備的耐震能力分析,以及用過燃料池的耐震安全評估等關鍵程序。這些耐震補強需要多少時間、經費?又能加固到什麼程度?台電至今沒有任何說明。

核三兩座機組的基盤皆位於傾斜、褶皺與破裂交錯的年輕岩層之上,地質條件極為不穩定。圖中上方紅圈為1號機反應爐圍阻體,下方紅圈為2號機反應爐圍阻體。取自陳文山教授簡報。(資料來源:1984年核三廠建廠地質調查資料圖,引用自《核三廠除役計畫》第3章〈 設施運轉歷史及曾發生之重大事件與其影響〉第55至58頁

姐妹電廠的命運

日本有座與核三地質條件相似的核電廠——敦賀電廠,位於京都市北北東方位83公里。敦賀核電廠二號機自2011年福島核災後停機,並於2015年提出重啟申請。然而調查發現,反應爐北側僅300公尺處存在蒲底斷層,而其延伸的K斷層更直接穿過二號機反應爐正下方,且無法排除未來可能活動的風險,因此不符合福島核災後制定的核安新規範。從2015年至2024年間,敦賀核電廠歷經9年調查與大量經濟、行政成本投入,最終監管核安單位(原子力規制委員會)仍在2024年8月裁定不准重啟。

疏散與受影響範圍

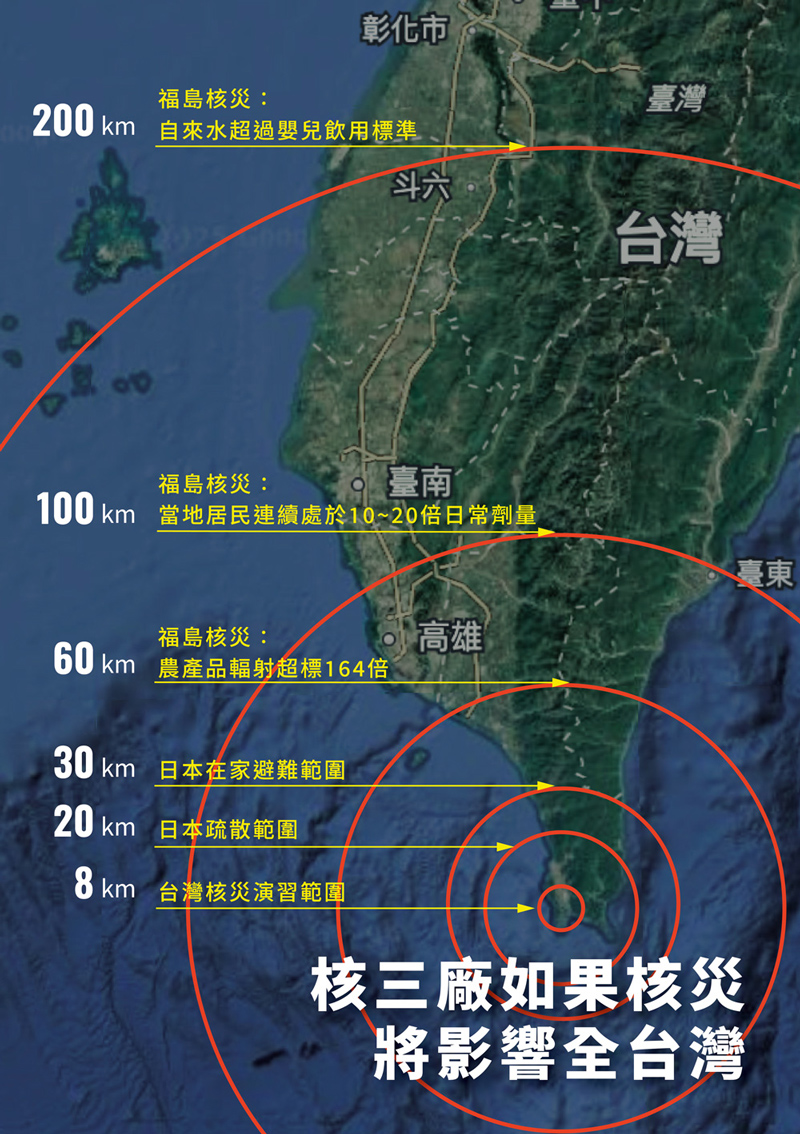

當我們討論是否要重啟核三廠時,必須誠實面對它的基本條件:這是一座已運轉超過40年、座落於斷層帶、且事故紀錄頻繁的老舊核電廠。若要負責任地談核能,就必須正視「一旦發生事故,受影響範圍有多大?」

2011年3月的福島核災,提供了最直接的參考。台灣目前僅將電廠周圍半徑8公里劃為「緊急應變計畫區」,作為輻射外洩時的疏散與演習範圍;然而福島的經驗顯示,日本政府實際要求20公里(屏南:恆春、滿州、車城、牡丹)內居民強制撤離,30公里內(進一步往北至枋山鄉與獅子鄉)民眾必須掩蔽於室內以避免輻射塵吸入。福島周邊60公里(直至屏中,也包含台東大武及達仁鄉)範圍的農產品曾檢出超標164倍的輻射污染;美國核能管制委員會(NRC)甚至建議自家公民撤離到80公里(包含至高雄林園、小港及大園區在內)外。

福島事故發生後,100公里處(包含屏東、台東、高雄)的居民連續承受平時10~20倍的輻射劑量,200公里(包含屏東、高雄、台東、花蓮、台南、嘉義、雲林、南投)範圍的水源仍檢出超過嬰兒飲用標準的放射性物質。這些數字提醒我們:核災的波及遠遠超過官方規劃的「8公里」。

實際受影響的程度,更取決於氣象與地形。台灣夏季盛行西南風,若核三廠發生事故,放射性落塵將可能隨風往東北,影響台灣糧倉;冬季東北季風吹襲時,則可能將輻射沉降帶入巴士海峽,衝擊海洋生態與漁業。這些都是必須納入公共風險評估的現實。

此圖為依據福島核災經驗模擬台灣發生核災的影響範圍(繪製/地球公民基金會)

10家責任醫院在哪裡?

2013年舉行第19號核安演習,模擬輻傷傷患後送(地球公民基金會提供)

在核三廠的應變規劃中,能夠迅速疏散的人口會依照演習安排,搭乘公共巴士撤離。但除了撤離之外,事故中也必須考量到輻射傷害的醫療處置。依據核能安全委員會公開資料,目前共有10家責任醫院與1所電廠醫務室,分級承擔不同層次的輻傷處理工作(請參考表二)。這些醫院的角色與量能,正是我們在討論重啟核三時,不可忽視的一環。

表二、輻病患轉診各級核災急救責任醫院醫療處置

|

急救責任醫院(10家) | ||

|

醫院分級 |

醫院名稱 |

醫療處置 |

|

一級核災急救責任醫院 |

核能三廠醫務室 |

負責員工在事故初期的緊急醫療處置 |

|

二級核災急救責任醫院(2家) |

-衛生福利部恆春旅遊醫院(行車約11分鐘) -恆春基督教醫院(行車11分鐘) |

進行檢傷分類、醫療除污與支持性治療,同時負擔重傷病患(I級重傷)的處置。 |

|

二級核災急救責任醫院(5家) |

-枋寮醫院(行車1小時) -輔英科技大學附設醫院(行車1小時17分鐘) -東港安泰醫院(行車1小時19分鐘) -衛生福利部屏東醫院(行車1小時27分鐘) -屏東基督教醫院(行車1小時28分鐘) |

進行檢傷分類、醫療除污與支持性治療,必要時再將重症病患轉送。

|

|

三級核災急救責任醫院(3家) |

-高雄長庚醫院(行車1小時51分鐘) -高雄醫學大學附設醫院(行車1小時54分鐘) -高雄榮總醫院(行車1小時49分鐘) |

負責較高難度的輻傷治療與急性輻射症候群,例如骨髓移植、放射性污染藥物處置、燒傷與嚴重創傷治療。 |

資料來源:彙整自衛生福利部核能災害應變機制報告及屏東縣政府衛生局屏東縣急救責任醫院醫事人力資源與醫療設施一覽表,2023(地球公民基金會製表)。

這套醫療體系顯示:一旦選擇重啟核三,就不只是發電問題,更意味著社會需要承擔完整的公共安全與醫療準備。理解疏散範圍與責任醫院的配置,是負責任地使用核電應有的基本態度。核三廠的疏散演習與責任醫院的配置不是假想,而是政府實際規劃的應變措施。這些措施提醒我們,核電的風險不是空穴來風,是需要正視並準備的真實情境。

全球的核電廠都因其高度風險而必須搭配疏散計畫與緊急醫療體系。這也意味著,沒有任何核電廠能真正許諾「無安全疑慮」,這正是核能技術的內在弔詭。核能是一種具有極高內在風險的技術,透過預期不可承擔的風險進行預防工作。

位於恆春的「城南核安全:核子事故疏散避難路線圖」(李根政攝)。

因此,討論核三是否重啟,不是為了製造恐懼而是要誠實面對:我們是否真的願意繼續承擔這樣的風險與責任?我們準備好了嗎?

2025年5月17日,台灣最後一座核電廠——核三,供電40年後正式除役。這40年間沒有釀成重大傷害,或許是因為我們運氣剛剛好,也或許是眾神保庇。但如果重啟,我們還能再倚賴下一個20年的好運氣嗎

在恆春古城門旁,有一間小書店,矮白牆與木門靜靜佇立,兩棵小樹守在門口。從屋頂望出去,能看見半島圓潤可愛的三台山。我希望恆春人所喜愛的日常能夠持續,也希望台灣島嶼與周圍列島上的人的都能平安、尋常地生活下去。

〔註1〕另有說法指出,台灣最嚴重的核安事件是2001年3月18日的「全黑事件」:2001年3月18日凌晨0:46,核三廠爆發「全黑事件」,當時電廠照明全失,兩串外部高壓電源全部斷電,反應爐的冷卻系統因而喪失動力,長達2小時8分鐘無法把冷卻水打入反應爐。

附件一、台灣核三廠相關異常事件、違規事件及事故摘要列表

|

年 |

期間 |

事件、事故及相關資訊 |

|

1985 |

7.7 |

核三廠一號機汽機房發生大火。原因為汽機設計不當,低壓汽機運轉發生劇烈共振現象,汽機葉片脫落,引爆氫氣造成大火。經一年兩個月停機修復。 |

|

1987 |

8.29 |

核三廠模擬中心模板失火。 |

|

1987 |

9.24 |

核三廠跳機,控制棒有兩根底栓斷裂。 |

|

1987 |

10.7 |

核三廠1號機汽機葉片發現龜裂。 |

|

1988 |

3.10 |

核三廠遺失2枚固態輻射源。 |

|

1989 |

1月 |

核三廠1號機反應爐控制棒發生底拴斷裂,導致控制棒全部換新。 |

|

1990 |

4.7 |

核三廠1號機的「控制棒控制系統」有一線跳脫,導致3根控制棒掉落爐心,中子通量過低而急停。 |

|

1993 |

4.29 |

核三廠1號機抽換燃料棒期間,因「燃料換填池」過濾器蓋脫落,導致反應爐穴過濾器漏水,約5000加侖(18,927公升,近19噸)含放射性物質的輻射水外洩。這些廢水先淹沒廢料桶儲存區,再經道路溢流進入雨水排放渠道,最終造成恆春南灣海域與沙灘受到污染。此事件也稱作「南灣事件」。 |

|

1993 |

5.14 |

核三廠出水口的泥沙檢驗出高於法規值10倍以上的輻射強度。 |

|

1996 |

4.2 |

核三廠1號機「蒸汽產生器」人孔墊片故障,輻射蒸汽洩漏,停機檢修。 |

|

1996 |

4.5 |

核三廠1號機重新啟動,反應爐「調壓槽」上方一條3/4英吋排氣管因加壓、加溫爆裂,輻射蒸汽洩漏,導致反應爐失水,發佈2A級事故。 |

|

1997 |

10.7 |

核三廠發現雨水排水渠道及出水口岸砂受到輻射污染。因9月30日放射性液體廢料處理系統壓力過高,導致釋壓膜片破裂釋出蒸汽,蒸汽排放至廠房通風系統,經雨水沖刷,污染渠道及岸砂。 |

|

1998 |

7.28 |

核三廢料廠區水溝淤砂檢出鈷60高達1260 Bq/kg,超過行動基準。監管單位早於1996、1997年多次要求改善,但1998年仍發現相同情形,顯示廠方未能有效防範,廢料管理存在長期疏失。 |

|

2001 |

3.18 |

凌晨零時四十一分,台電公司核能三廠第一號機組在熱機狀態發生廠用電斷電,原安裝之兩組緊急柴油發電機A組自動起動但失效並起火燃燒,致無法併聯供電,B組因不能激磁也不能併聯形成3A級核能事故,全廠完全失去電力兩個多小時,循環冷卻功能喪失。此事件也稱作「全黑事件」。 |

|

2006 |

10.23 |

燃料吊換過程中,因燃料棒破損,廠房內碘132 濃度驟升,造成大批人員衣物與身體遭污染。(參考前段輻射安全人員影響事件摘要列表) |

|

2009 |

6.15 |

核能三廠發生火警事故,啟動核能機組的變壓器,疑因大雨造成短路,引燃變壓器內的絕緣油,濃濃黑煙讓附近居民不知所措,加上廠方通報延誤,恆春鎮內一片騷動。 |

|

2012 |

12月 |

二號機歲修時,新換的高壓汽機軸承溫度過高,導致歲修時程延後。 |

|

2013 |

4.8~ 7.1共84天 |

被喻為預防爐心熔毀第一道安全防線的核三廠161KV外電系統,從4月8日到7月1日連續喪失功能長達84天,原能會證實核三廠檢修後沒有重新啟動外電系統,故障警示燈亮起又被當作假訊號,此人為疏失已可能影響反應爐安全系統正常運作,依國際核能事件分級列為「一級事件」。 |

|

2013 |

12.4 |

一號機跳機導因於飼水泵跳脫,造成進水量不足,連帶蒸汽產生器過低而跳機。 |

|

2014 |

9.6 |

台電核三廠因一號機主發電機定子冷卻水過濾器濾網破損,昨晚進行今年第二次非歲修狀態的停機檢修,近三年已出現七次停、跳機狀況。 |

|

2014 |

10.12 |

冷凝器管線滲入海水,緊急將該機反應爐功率由百分之100降為百分之78運作,供電約減少20萬千瓦。 |

|

2014 |

12.3 |

備用第五台柴油發電機定期維修性能調整時跳脫事件。 |

|

2015 |

3.31 |

正進行一號機歲修作業的台電核三廠,前天傳出吊掛工程意外,進行A座冷卻水泵(RCP)維修的吊車,在進行水泵上方支架吊掛工程時,疑因施力不當,扯斷吊掛用的馬蹄勾,造成馬蹄鉤插銷(PIN)掉落燃料更換池內,雖立即以磁鐵撿起插銷,仍嚇壞現場人員。 |

|

2015 |

4.27 |

二號機啟動變壓器失火、緊急停機(啟動變壓器是為提供廠區用電轉換所用)。第一時間僅通報原能會但未知會屏東縣府。 |

|

2015 |

10.9 |

核三廠一號機和二號機運轉30年,在2013、2014年大修時發現有53處和54處圍阻體和預埋板未焊接。原能會稱不影響圍阻體完整性。 |

|

2015 |

11.19 |

2號機大修期間,發生反應爐爐蓋一隻螺樁卡住、控制棒驅動軸彎曲、蒸汽產生器的小螺栓斷裂等三件品質不符案件。包商進行蒸汽機組壓力測試,有螺栓鬆脫,螺栓與圓盤彈出射中包商右小腿骨而住院開刀之工安事件。核三廠未即時通報縣府。 |

|

2016 |

3.17 |

核三廠2號機圍阻體內一支3分儀用管(3/8 吋)洩漏,導致爐水外洩、輻射測值上升,洩漏率0.1295GPM (加侖/每分鐘;約每分鐘490毫升),降載停機檢修。隔日媒體被阻擋在核三廠大門外,媒體鏡頭也被貼上「保安標籤」不准拍攝。 |

|

2016 |

11.3 |

核三廠一號機大修,正進行燃料吊掛更換作業,157組燃料束吊掛至剩不到20組時,原本湛藍清澈的燃料池突然冒起泡泡,還呈現另類的色澤,吊掛至不到10組時,整個燃料池已經堆滿泡泡影響作業,必須靠人員撈除才完成燃料吊掛,現場人員都不明白發生什麼狀況,後續重新清洗池壁時,池壁仍有黏稠殘留。 |

|

2017 |

1.4 |

核三廠一號機反應爐冷卻水泵 C台跳脫,造成冷卻水C迴路流量低,引動反應器急停。起因新馬達的比特器(電路保護裝置)採購到瑕疵品,接線鬆脫斷開。2.26並聯發電。 |

|

2025 |

3.6 |

核三廠廢棄空壓機廠房外冷卻水塔施工切割時冒火星,引燃塑膠構件起火。延誤至火警發生7分鐘後通知屏東縣政府。 |

(地球公民基金會製表)

註1:另有說法指出,台灣最嚴重的核安事件是2001年3月18日的「全黑事件」:2001年3月18日凌晨0:46,核三廠爆發「全黑事件」,當時電廠照明全失,兩串外部高壓電源全部斷電,反應爐的冷卻系統因而喪失動力,長達2小時8分鐘無法把冷卻水打入反應爐。

本文為2025年8月22日 獨立評論@天下 投書:從1985年的一場火災,看見核三40年的風險與責任 / 林冠伶