2050淨零排放路徑和溫管法修法如同台灣氣候治理的屠龍刀與倚天劍,缺一不可,關心台灣氣候治理的公民團體,於行政院即將提出台灣淨零排放路徑圖草案之際,就台灣2050淨零排放路徑圖,提出建言,並要求行政院納入公民團體建議,盡速提出修法草案進立法院審議,力拼立法院5月本會期結束前完成修法,以利後續台灣強化氣候治理政策,加速達成淨零排放目標。

抗暖減碳

議題內容總覽

2022.01.12

王美花部長受訪談到立法院預算中心報告指出,2025年再生能源發電量僅能達到15%,蔡總統2016年提出的「再生能源20%、燃煤30%、燃氣50%」能源配比目標確定跳票。王部長解釋因台商回流、半導體擴大投資等因素,經濟與用電需求大幅增長,「分母變大,導致再生能源佔比下降,原訂再生能源的裝置目標量不變」,但如此回應實無法消除政府誠信失守的疑慮。「用電成長+再生能源發展不順」才是蔡政府能源配比目標跳票的原因。

2022.01.06

關心台灣氣候治理的公民團體呼籲,行政院納入公民團體六大重點建言加速提出溫管法修法草案進立法院審議,以利後續台灣強化氣候治理政策,加速達成淨零排放目標。

2021.12.14

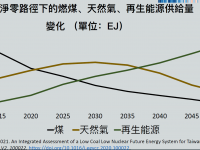

面對氣候緊急,全球各國多以2050淨零排放為目標,提出短中長期的減碳路徑,台灣也不能例外。為了全面加速淘汰化石燃料,必須同時推動節能與綠能,並輔以天然氣作為橋接能源,才能兼顧環保與發展需求,更快達到減碳效果。

2021.12.09

核四至少還要等15年才能發電,不僅緩不濟急,還會排擠再生能源的發展。若要減少空污,應該把資源放在更有效的空污改善作為,而不是浪費在有核安疑慮、恐無法重啟的核四廠上。

2021.11.29

距離公投不到一個月,天然氣第三接收站(簡稱三接)遷離大潭藻礁海岸與海域公投案,是關心環境保護與能源轉型的公民,最為糾結的課題。

上週(11月16日),《報導者》寫出了環保團體之間的分岐,讓社會看到這個題目判斷上的艱難。地球公民基金會身為同時關注國土保育與能源轉型的組織,正是尚未表態的組織之一。公民投票只有同意、不同意、廢票或不投票的選擇,地球公民自許為環境專業組織,有責任向公眾說明我們的判斷為何。

2021.11.19

距離公投不到30天,我們希望用更深入的說明,讓身為地球公民核心支持者、夥伴的您,可以理解我們對公投兩案的看法。誠摯的邀請您一起參與。

2021.11.18

歐盟過去從來沒有說,以後也不太可能說「核電是綠電」,一來是因為核電就不是綠電。更重要的,全世界在乎的都是再生能源(renewable energy),而再生能源沒有模糊定義的空間,就是不包括核電。

2021.11.15

千呼萬喚下,環保署昨晚終於提出「氣候變遷因應法」修法預告,繼蔡總統宣布2050淨零排放目標後,台灣開始跟上世界的腳步,再往法制化往前邁進一步!

2021.11.03

我們要透過一人一故事劇場(Playback Theatre)邀請各位來聊聊,氣候變遷帶來了環境改變,大家的感受和心情。你的回饋,也將由「南飛.嚼事一人一故事劇團」即興演出回送給你。