身為 NGO 社群編輯:當理想未盡時,我怎麼做群眾溝通?相信世界會更好?

您在這裡

您在這裡

社群小編作為螢幕背後的「鍵盤俠」,雖然鮮少露面,卻是所有關心議題的人接觸議題的第一線。(黃尹資 攝)

編按:本文由李宇恩撰寫,原文刊載於地球公民基金會,本篇為精簡過後的版本。

李宇恩是地球公民基金會的社群媒體編輯,負責組織的「農地違章工廠倡議」社群行銷,擁有豐富的社群溝通經驗。在這篇文章裡,他透過自己的真實經驗,細緻的與讀者分享做為社群編輯,在議題倡議上的角色和心法。

包括,當倡議未能達成目標的時候、面對群眾失落的時候,在社群上可以做什麼?他也分享社群溝通心法,帶讀者一起思考怎麼將困難的資訊,轉化為群眾理解的事情?作者期待讓組織社群編輯們能夠互相學習和交流,也希望讓關心不同公共議題的工作者、民眾,都能在挫敗和艱難中不放棄希望。

「大家好我懸崖編」,有長期關注地球公民基金會社群(FB、IG)的朋友,可能都看過這樣的文章開頭。沒錯,我就是懸崖編,在地球公民基金會中,負責「違章工廠專案」社群行銷的小編。

| 作者註 1:在臺灣西部,「違章工廠」長期侵占農地,不僅危害糧食安全,更造成環境汙染與公共安全風險。地球公民基金會從 10 年前開始倡議改善,透過記者會、實地調查、推動民眾協力參與農地違章工廠回報等行動,累積點滴改變。 |

作為小編,我必須擔任「研究員」(處理議題的組織工作者)以及「追蹤者」(關心議題的群眾)之間的橋樑。對於研究員而言,小編就是群眾的代言人,代替群眾發問;而對於關心議題的追蹤者來說,小編就是負責說明、轉譯研究員工作成果的翻譯蒟蒻。

以我工作中所面對的群眾為例,關注「農地違章工廠」議題的人,通常對於土地有著素樸的環保想像:稻田應該青翠、農地應該農用。

針對農地違章工廠,地球公民基金會議題研究員實地到現場會勘。(地球公民基金會提供,李宇恩攝)

針對農地違章工廠,地球公民基金會議題研究員實地到現場會勘。(地球公民基金會提供,李宇恩攝)

對他們來說,農地鐵皮為何產生?是不是違建?是不是工廠?又該由誰負責?有哪些解決方法?不一定在思考中。他們只是很在乎這件事—— 工廠(他檢舉的鐵皮工廠)要消失。如果檢舉了卻沒有拆掉,那就是違章治理「沒有成果」。

小編的工作必須向所有追蹤社群的支持者報告—— 你們的支持,無論是捐款或其他的形式,經過我們的工作變成了什麼?

如果沒有辦法拿出相對應的「成果」,就無法說服民眾繼續支持,有時甚至無法說服民眾我們真的很努力。

除此之外,倡議是一個促成美好世界實現的工作,其中也就必然包含許多失落。我們的專業讓我們知道如何擁抱這些失落,但民眾想為世界變美好而努力的心,卻容易被失落感擊垮。因此我們的專業也包括陪伴民眾,不要放棄相信世界有機會變好。

綜合以上 2 種需求,倡議工作必須要「有成果」。

當成果未能即刻達成:帶民眾拆解認識議題、將理想劃分為小目標

但是以違章工廠議題來說,「沒有拆除」的事實擺在眼前,怎麼談成果?

作為小編,我必須代替所有關心議題的群眾,向我們的研究員提問:「為什麼工廠還在」、「為什麼拆不掉」、「是誰的錯」、「拆不掉就是失敗嗎」、「那接下來怎麼辦」。研究員必須給出一個能夠說服我的說法,我再去向所有關心議題的人說明。

以此議題來說,要達成「拆除工廠」的成果,實際上要面對許多細瑣且複雜的現實。

因為與農地違章工廠有關的政府單位很多,所以造成「沒有成果」(拆除工廠)的原因也很多,包括各政府單位的經費、人力、意願、權責,只要有一個地方有漏洞,農地違章工廠就無法被確實查處。

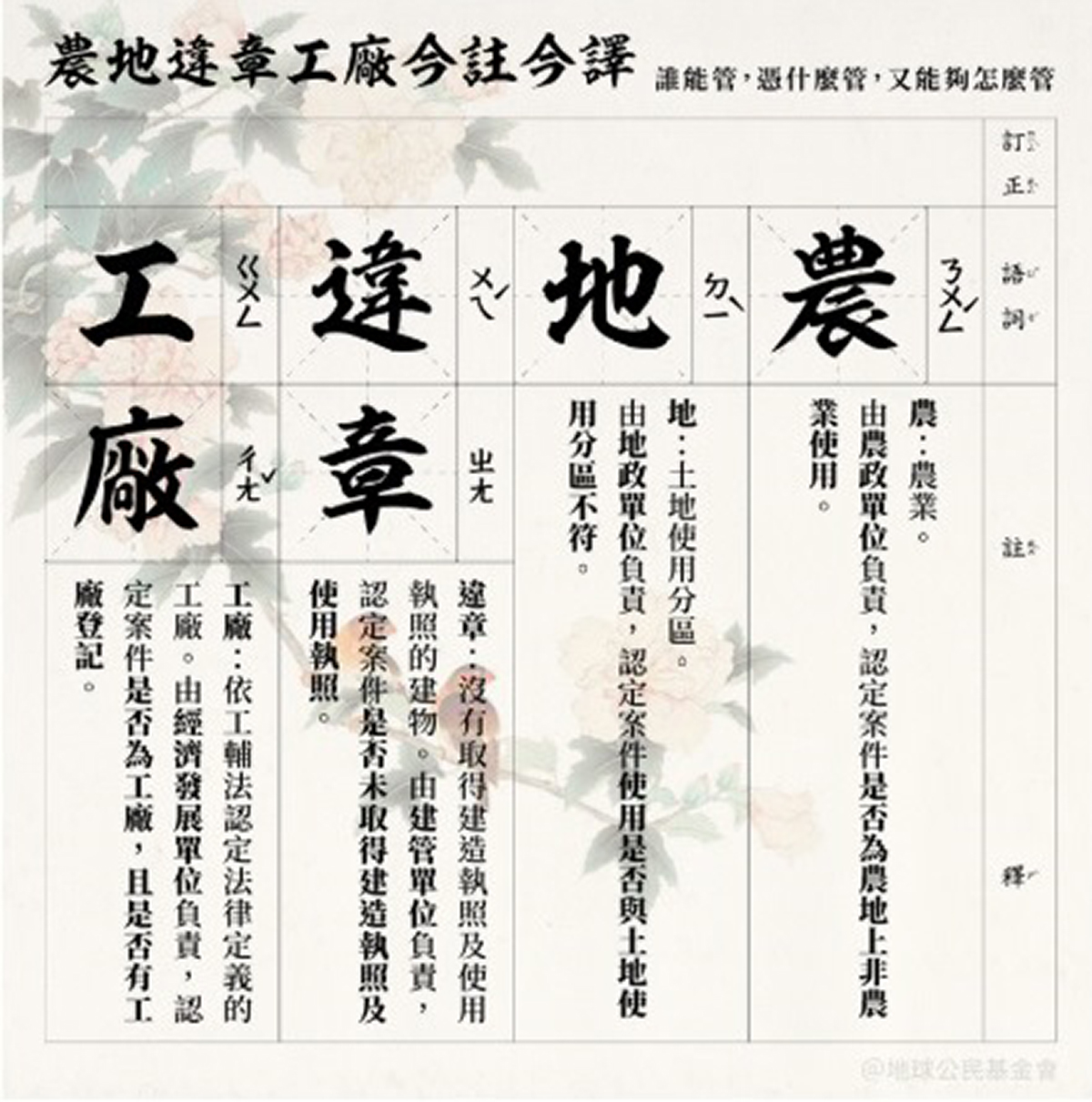

對此,透過多篇貼文分次讓支持者了解議題的複雜性,例如「拆字解字」的社群貼文,把「農地違章工廠」議題拆解,試著和群眾說明在倡議工作過程,必須面對不同的政府主管機關,以及它們各自的執法工具。

|

作者註 2:我們將「農地違章工廠」拆解成「農」、「地」、「違章」、「工廠」幾個部件,設計成說文解字的社群貼文,讓民眾理解這個議題對應政府機關中的不同負責單位—— 管理「農」的農政單位、管理「地」的地政單位、負責「違章」的建管單位、管理「工廠」經發單位,除此之外也牽涉中央與地方治理之間的分工。 |

如此,民眾可以開始慢慢了解,要拆除工廠,原來涉及政府不同單位的權責區分,因此必須把一個違章工廠個案拆解成不同面向,針對不同面向有步驟的檢舉、追蹤。這個做法長遠來看,是對民眾解釋「為什麼工廠無法立即拆除」這個困惑,做為下一個溝通階段的鋪陳。

當議題愈進入細節,成果就不容易讓人直觀的發現,這時,社群小編的角色就非常重要。(地球公民基金會 提供)

當議題愈進入細節,成果就不容易讓人直觀的發現,這時,社群小編的角色就非常重要。(地球公民基金會 提供)

再來,值得思考的是,「違章工廠全部拆除」這樣的終極理想,是否有可能被拆解成較小、較務實的工作項目?思辨過後我們得到答案,農地違章工廠治理的目標可以拆解成「遏止農地污染風險」以及「減少農地流失」這 2 個小目標。

在實際工作上,我們更積極的監督對農地違章工廠「連續裁罰」、「勒令停業」、「斷水斷電」等相對容易實現的懲罰,阻止工廠「汙染農地」;也使用科技工具「農地違章回報系統」 ,邀請民眾一起持續抓出農地違建,抑制「農地流失」;

| 編註 3:「農地違章回報系統」在 2019 年由地球公民基金會和 g0v 開源社群共同開發、上線。這個系統讓一般民眾能隨時上網回報農地違章工廠,民眾只需要拍下可疑工廠的照片、上傳系統、標記地點,就能完成回報、匿名檢舉。 |

也同時揭露政府單位因為人力、經費不足的現實因素,而無法有效查處農地違建的狀況,要求政府補充經費與人力。

怎麼做社群溝通?分享每一個小進步,不是只有 100 分才是成果

那麼在社群上,要怎麼和民眾溝通拆解後的目標?我們在社群上還做過哪些事情呢?

首先,需要更努力和民眾說明階段性的成果,例如,各地方政府增加了農地違章查處的人力與經費,證明拆除工廠的阻力正在減少;雖然仍然有知法犯法的新建工廠,但增加數量逐年降低,這代表倡議有造成一定程度的嚇阻功能。

另外,倡議工作也會受到制度與法律變化的影響,因此我們會跟著法律、政策的變動,調整倡議方向。每一次的調整,都需要再次和群眾說明訴求為什麼改變,並且讓群眾理解,儘管訴求改變,我們仍然在往相同的目標前進。

例如這樣的具體情境—— 面對農地違章工廠,我們在 2019 年以前的倡議重點之一是,阻擋《工廠管理輔導法》(下稱工輔法)修法放寬讓違法工廠合法化的條件。

但此版本仍然三讀上路後,就將工作和倡議重點轉向為:在新版本的工輔法框架下,要求新法確實執行處理「既有中高汙染的違建工廠」以及「新增的違建工廠」。

這 2 個目標即對應到「遏止農地汙染風險」以及「減少農地流失」。

因此在最一開始,花費許多時間和社群圖文篇幅,讓民眾能夠釐清目前議題的所有細節,包含農地違章工廠牽涉的法律、政府單位等,也包含舊版和新版的工輔法如何銜接、舊制與新制對於農地違章工廠的規定和差異。

這樣的社群工作,最大的目的其實是先讓小編自己搞懂議題細節,才能正確的向民眾轉譯,也才有辦法對研究員問出關鍵的問題。當讀者有一定比例能看懂、理解問題的複雜性,我們就比較有機會在共同的認知基礎上,去解釋現在的倡議進度。

每一次倡議路徑轉變,都需要向社群追蹤者詳細的說明,我們仍舊往同樣的目標努力中。(地球公民基金會 提供)

✨懸崖編的社群溝通心法

以地球公民基金會粉專的閱聽者來說,可以接受有一定程度難度的內容,那麼這時候小編工作關鍵就會是營造出「好讀」的內容,而不一定要將內容簡化或去脈絡。小編如何選擇跟群眾溝通的說法與難度,也會影響大家對品牌的印象。

至於如何將困難的形式轉變成社群貼文,我個人的心法是「3 點全露」——「賣點」、「重點」、「做一點」。一個吸引人的關鍵「賣點」,可能是一個「哏」,也可能是大家最關心的時事熱點;

「重點」則是 1 篇貼文精煉出 1 個資訊就好,讓看的人看完之後至少能記得 1 件事;「做一點」指的是貼文的最後,提供 1 個讓看完文章、理解問題的人,有 1 個出一份力的管道,從按讚分享、持續追蹤到連署都可以。

所以當今天一個議題資訊進來,我會先確認,這個題目對民眾來說,有沒有主動想理解的動機(賣點),如果沒有,那我就需要拆解到核心概念,並且轉譯讓它變成有趣的內容;如果有,那我就只需要把資訊整理得好閱讀就好。

與此同時,透過在社群上刊登「月報」,定期和民眾說明最新的違建檢舉狀況,與各縣市查處的進度;也會在月報中穿插不同的最新消息,包含各縣市最新的違章工廠治理政策、揭露政府面對檢舉的公文來回資料等。

總結而言,我們透過農地違章回報系統、社群貼文、月報和民眾說明即使無法即刻拆除工廠,只要有正向改變就是成果,並持續溝通與調整行動路徑。

這個階段的大眾溝通,時常出現「雖然⋯⋯至少⋯⋯」的句型,因為要告訴關心這個議題的所有人,倡議並不是 100 分或 0 分的二選一。如果 100 分難以達成,能不能從 60 分開始要求?只要有進步都是成果。

一旦有成功拆除的案例,更要盡可能大書特書,告知大家「檢舉真的有效」;如果進入進步的撞牆期,組織工作者也會要找出問題,持續的更換方式倡議,讓目標成真。

即便實際拆除數量並不多,還是必須抓住每一個機會告訴關心議題的人,持續的在意是能促成改變的。(地球公民基金會 提供)

這些工作過程,也都會收到正向的回饋,例如,曾有讀者私下回饋某篇社群貼文對議題的解說很清楚,讓他開始對違章工廠議題產生興趣;也曾有一則搭配中秋節上線的「月餅文」,除了在社群上反應熱絡,還因此接洽到一場廣播節目的專訪。

除了民眾能理解世界有在進步,對於倡議者而言,也能從這些回饋中相信自己工作是有意義的。

讓彼此相信,我們的每個行動都在產生改變

回到小編的身分,面對群眾在看不到明顯的成果,提出「那這樣是不是沒有用?」靈魂拷問的時候,可以用上述方式,給關心議題的人更多對於「有用」的想像。

除了面對提問,被動的給出答案,還需要主動提供「成果報告」給關心議題的民眾,例如呈現每年年度工作成果、讓關心議題的民眾定期了解議題目前的現況。當我們需要民眾再次站出來加入連署、支持捐款的時候,更需要說服民眾,過去所做的一切都有意義,所以我們堅持繼續做下去。

其實,協助民眾「梳理議題的利害關係」、「理解這個議題持續進步的面向」,種種讓公民社會對議題建立系統化思考的傳播,也都是議題成果。

研究員透過調查研究,找出違章工廠治理行政流程中每個階段的困境,需要透過資訊的消化重構,視覺上的整理美化,才能成為容易閱讀與理解的樣子。(地球公民基金會 提供)

以違章工廠議題來說,倡議成果不只在於眼前成敗,更在於持續墊高違章工廠所要付出的成本、擴大改變的力量。

除了具體可見的改變之外,很多時候「倡議成果」是倡議過程對時代留下的痕跡,就像 318 運動帶出了一波公民覺醒,這並不在運動本身的訴求與目標當中,當然也就難以在確認目標是否達成的時候被檢核。

倡議工作中,我們常常把自己困在「世界沒有變好」的感覺之中,但是當我們能力越來越強、視野越來越寬、同行者也越來越多時,改變的方式就不再是打倒邪惡魔王,而是在每個角落種下種子,相信有一天可以在花海裡跳舞。

一旦放棄,我們期待的更好的世界就永遠沒辦法發生。所以每一個當下都必須相信,自己的行動正在為世界的改變帶來意義。當學會以更大的尺度寬容看著整個時代,就會明白這些「相信」,並不是平白無故的樂觀,而是歷史反覆證明的事實。

本文為2025年08月25日多多益善投書:李宇恩/身為 NGO 社群編輯:當理想未盡時,我怎麼做群眾溝通?相信世界會更好?